不動産を購入する際に注意するべきなのが「土地の形状」であると言われています。

そして、このようなお話をすると「建物の間取りや立地は散々考えたけど、土地自体の形はあまり考えていなかった!」という方も多いかと思いますが、不動産業者として仕事をしていると「地形(じがた・土地の形状)が如何に重要なものであるか」を日々痛感させられるものです。

そこで本日は、「土地形状について解説いたします!」と題して、マイホーム用地の地形(じがた)をテーマにお話をさせていただきます。

どのような形状の土地があるの?

「住宅用地として売られている土地の形状なんて、その殆どが長方形をしているのでは?」とお考えの方も少なくないと思いますが、実際の土地の形は実に様々です。

三角形の土地もあれば、台形、平行四辺形なども多いですし、「もはや形容のしようがない形の土地」だって存在しています。

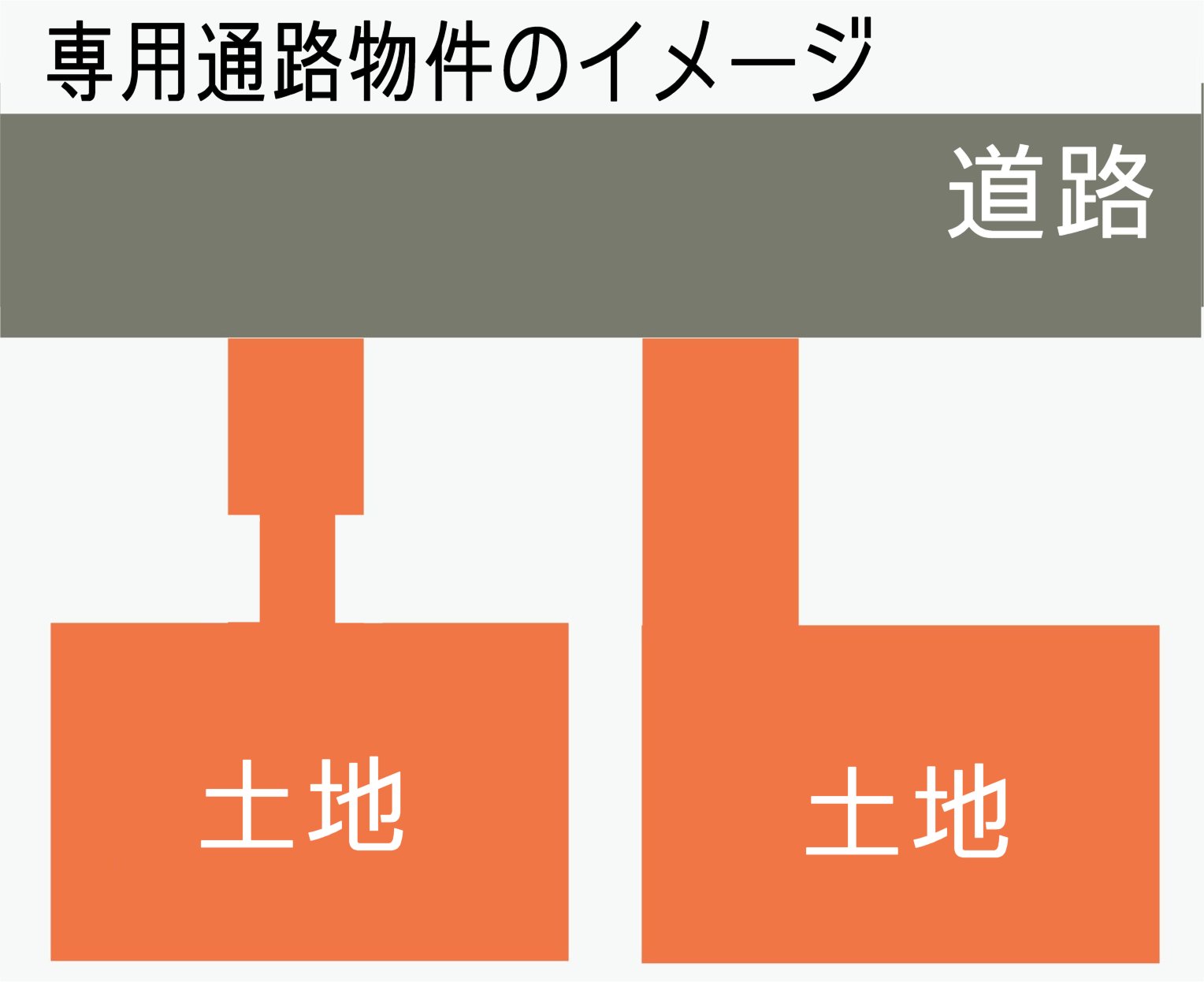

また、分譲地などで良く見掛ける旗竿地(専用通路物件)でも、L時型の土地から凸字型の地形までありますよね。

なお同じ四角形の土地でも、長方形と正方形では建てられる建物のプランは大きく変わって来ますし、最もオーソドックスな長方形の土地でも間口(道路に接する面の長さ)によっては、まともな建物が建築できない場合だってあるのです。

そして、不動産業者が分譲する建売物件などでは「如何に土地を効率的に区割りして、利益を上げるか」のみが重視されますので、余った土地を利用した区画などにおいては『実に珍妙な形状の物件』が出来上がることも珍しくはありません。

もちろん、このような不整形な土地(不整形地)でも、プロの建売屋さんならそれなりの間取りを入れて来るものですが、将来的に「建替え」となった際に「前の家と同じ間取りの建物しか建てられなかった・・・」なんてお話もよく耳にいたします。

このように物件選びの際には無視されがちな土地の形状は、実は資産価値を決定付ける非常に重要な要素となっているです。

土地の形状が資産価値に及ぼす影響

さてここまでの解説をお読みいただいた皆さんが、最もお知りになりたいのは「どのような形状の土地を買えば、損をせずに済むのか・・・」という点であろうかとは思いますが、

その質問にお答えするには、「地形によって引き起こされる問題にどようなものがあるのか?」という点をご説明しなければなりませんので、本項ではこの部分について解説をしてまいります。

建物の後退

建物を建てる際には、法令上の制限(国や自治体が定める建築や土地利用上の制限)と呼ばれる法律上のルールに従う必要がありますが、その中には「建物を後退させて建てなければならない」という制限も存在しています。

例えば民法では、お隣との敷地境界線から「50cm以上建物を後退させなければならない」と定めていますし、地域によっては建築基準法により「隣地境界線から1m、前面道路から1.5m後退せよ」というルールが定められていることもあるのです。

そして、このような制限がある中で極端に間口の狭い土地(奥行きではなく、土地の横幅が狭い土地)を購入すれば、建物を建てられるスペースが殆ど確保できないことになるでしょう。

※民法の「50cm以上の建物後退のルール」は日本全国で適用されるもので、仮に間口4mの土地で両隣に他人の土地がある場合には、4m-0.5m(右隣)-0.5m(左隣)=建物建築可能部分3m幅という結果になり、これではまともな間取りの家を建てることはできません。

※敷地の後退に関する詳細は別記事「外壁後退とは?わかりやすく解説いたします!」をご参照ください。

また、土地が面する道路が建築基準法42条2項に定めらた道路(2項道路)に面している場合には、道路の幅員を4m確保するためのセットバックが必要となりますから、奥行きの狭い土地を購入した場合には、やはり建物のプランに大きな影響が出ることになるでしょう。

※例えば奥行き5mの土地で、1.5mのセットバックが求められれば、建築可能スペースの奥行きは3.5mとなりますし、土地の裏側(道路と反対側)に他人の土地があれば、民法の50cm後退も必要になり、3mの幅でしか建築ができなくなります。

もちろん面積に余裕のある土地であれば、こうした規制を受けも建物のプランに大きな影響は出ませんが、購入する土地の形状や面積によっては「建物後退のルールによって致命的なダメージを被る可能性」があるのです。

日当たりに関する規制

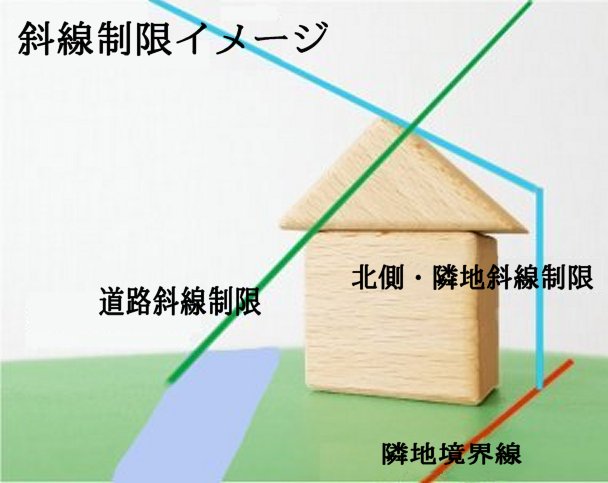

また、建築基準法や都市計画法では近隣の敷地への日照を確保するために、建物の形状に規制を加えるルールが存在しています。

斜線制限や日影規制、高度地区などと呼ばれるものがこれにあたり、屋根の形や建物の高さなどに制限を加えているのです。(詳しくは建物の「高さ制限と日当たりに関する制限について」の記事をご参照ください)

街を歩いていると時折、建物の屋根など不自然な形状で斜めにカットされている家を見掛けれることがありますが、それらはこうした日照に関する規制の影響を受けている可能性が高いでしょう。

そして、この規制の中には道路の反対側から一定の角度で斜めの線を引き、そのラインからはみ出る部分については「建物をカット」しなければならないといった規制(道路斜線制限)や、

隣接する第三者の土地との敷地境から、同じく斜めのラインを引いて、建物の形状に制限を加えるもの(隣地斜線制限)もありますから、

高さ制限が厳しい地域で、間口や奥行が極端に狭い土地を購入した場合には、建物の2階以上の部分を大幅にカットしなければならないケースもあり得るのです。

接道に関する問題

こちらはご存じの方も多いと思いますが、建物を建てる土地は原則として道路(建築基準法に定めらた道路)に2m以上接していなければなりません。

もちろん分譲地などでは、建物を建てる目的で土地の区割りをしていますから、全く建物が建たないということはありませんが、2.5m、2.8mなどの間口を専用通路にて確保している物件では自治体の条例によって厳しい建築規制を受ける場合があります。

例えば、建てられる建物の階数制限や床面積の制限、そして道路から目視できる位置に玄関やバルコニーを造らなければならない(火災発生時の避難経路確保のため)といったものや、アパートなどの共同住宅への建替えは不可等、その内容は様々です。

そして、こうしたルールを考えずに専用通路の物件を購入してしまうと、建替えの際などに思いもよらぬトラブルが生じる可能性があります。

固定資産税等の評価額への影響

ここまで土地の形状によって引き起こされる様々な問題について解説してまいりましたが、地形の良し悪しは固定資産税や都市計画税といった税金の計算の基となる評価額にも影響を及ぼします。

固定資産税等の評価額の算出に際しては、土地の奥行きや間口の広さ、そして高低差や土地の形状に至るまで詳細なルールが定められていますので、課税される税額も土地の形状によって大きく変わってくることになるでしょう。

★当ブログ管理人執筆の電子書籍(kindle)のご紹介!是非ご一読ください!★

|  |  |  |

形状ごとの注意点とメリット

では前項で解説した問題点を踏まえながら、土地の形状ごとに、注意点や利点についてご説明をして行きたいと思います。

正方形の土地

基本的には非常にスッキリした土地の形状となりますが、土地の面積が50~60㎡など小さめの場合は、なかなか思うような間取りが入りません。

建売物件などの場合には、建替え時も同じような間取りの家しか建築できない可能性も考えて、購入のご判断をなさってください。

これに対して、一定の土地面積が確保されていれば非常に利用しやすい地形となりますから、売却に際しての値付けも高額になる上、土地購入希望者からの人気も高い物件となるでしょう。

長方形の土地

最も多いタイプの土地形状となりますが、重要なのは間口と奥行きのバランスです。

特に間口に関しては、少なくとも5m以上確保できている物件が望ましいでしょう。

「建物の後退」の項でも解説した通り、民法では隣接地との敷地境界線から50cm(0.5m)後退して建物を建築しなれけらばならないのがルールですから、5mの間口が確保された土地でさえ、両隣から0.5m+0.5m後退することにより、実際に建築に利用できるのは「間口4mのスペース」ということになってしまいます。

そして日本の家屋は未だ尺貫法で間取りを作ることが多いのですが、まともな間取りの建物を建てたいなら、有効で3.64m(2間)以上の間口が必要となりますから、やはり間口5m(有効間口4m)以上は確保しておきたいところでしょう。

※間口5mはあくまでも最低限のお話であり、ゆとりのある間取りを実現したいのであれば更に広い間口が必要となります。

なお、しっかりと間口と奥行きのバランスがとれている土地については非常に利用しやすい土地形状となりますので、売却に際しては高額な値付けがなされることも多いでしょう。

一方、これとは逆に極端に間口が狭いにも係わらず、奥行きが深い土地は「うなぎの寝床」などと呼ばれ、売却に際しての値付けも低いものとなります。

こうした土地は建物を建築する際にも間取りを入れるのに苦労させられますし、建築完了後も近隣住宅からの圧迫感を感じたり、日当たりや風通しが悪いなど様々な問題を引き起こすことになるでしょう。

但し、間口10m、奥行き30mといった土地はアパート用地などとして珍重される傾向にありますので、うなぎの寝床の評価はあくまでもケースバイケースという側面もあります。

三角形の土地

三角形の土地は、原則として「かなり建物を建て辛い土地」となります。

もちろん面積が大きければあまり問題はありませんが、面積もそこそこで極端に鋭利な二等辺三角形の土地などは、前項の「日当たりに関する規制」等を受けて、有効に利用できるスペースが極端に制限される可能性がありますのでご注意ください。

一方、十分な面積が確保されている三角形の土地では、日の光が入りやすい(採光に優れた)建物を建てることができますし、その形状故に「角地」である可能性も高いですから、こうした条件が揃った土地は意外な高値で取引をされるケースもあるでしょう。

但し、土地面積が大きくても「角」の部分はどうしてもデッドスペースとなってしまいがちですので、間取りを入れる者の力量が試される土地とも言うことができます。

平行四辺形・台形の土地

実は意外に問題がないのがこうした形状の土地です。

基本的には長方形の土地と同じく、ある程度の間口と奥行きさえ確保できていれば、それなりの建物を建築することは可能となるはずです。

但し、三角形の土地と同様に面積が小さい上に、角の部分が鋭角な土地は間取りが入れ辛く、デッドスペースも発生しやすいのでご注意ください。

旗竿地(専用通路)

「接道に関する問題」で触れた通り、しっかりと接道幅(2m以上の幅)が確保され、極端に厳しい条例上の建築規制がないのであれば、価格も安く抑えることができるお得な土地です。

但し、注意すべきは専用通路部分の幅(間口)となるでしょう。

こうした形状の土地では通路部分をカースペースとして利用するのが通常ですが、自動車の横幅は少なくとも1.8m(それ以上の車種も多数存在)はあるものです。

そして、自動車のドアの開閉を考えれば最低でも2.3m、可能であれば2.5mは通路の幅が欲しいところです。(専用通路の途中で道幅が狭くなっている物件もありますでお気を付けください)

また、隣家が専用通路沿いにブロック塀などを建てていると、充分な通路の幅があっても自動車のドアの開閉に影響が出る可能性もありますので注意が必要でしょう。

なお専用通路の物件は、通路部分の面積を合算することによって敷地面積が大きく表示されていますが、建築に利用できる有効な宅地面積が非常に小さいこともありますので、この点は充分に確認してから購入の決断をするべきです。

ちなみに、売却時の価格設定においては正方形のバランスの良い土地などと比べて、10~20%程度低い値付けがなされるケースが多いでしょう。

但し、価格が安いながらも

- 道路から距離を置いているため騒音が軽減される

- 専用通路の長さによっては自動車2台の以上の駐車が可能

- 固定資産税等が安価である

といったメリットがある点も見逃せません。

一方、こうしたメリットは逆を返せば

- 周囲を隣家に囲まれているため日当たりや風通しが悪い

- 通路の形状によっては建築費や解体費が割高になる

- 道路から隔絶されているため防犯上の問題がある

というデメリットともなり得ますので、購入に際しては注意が必要です。

スポンサーリンク

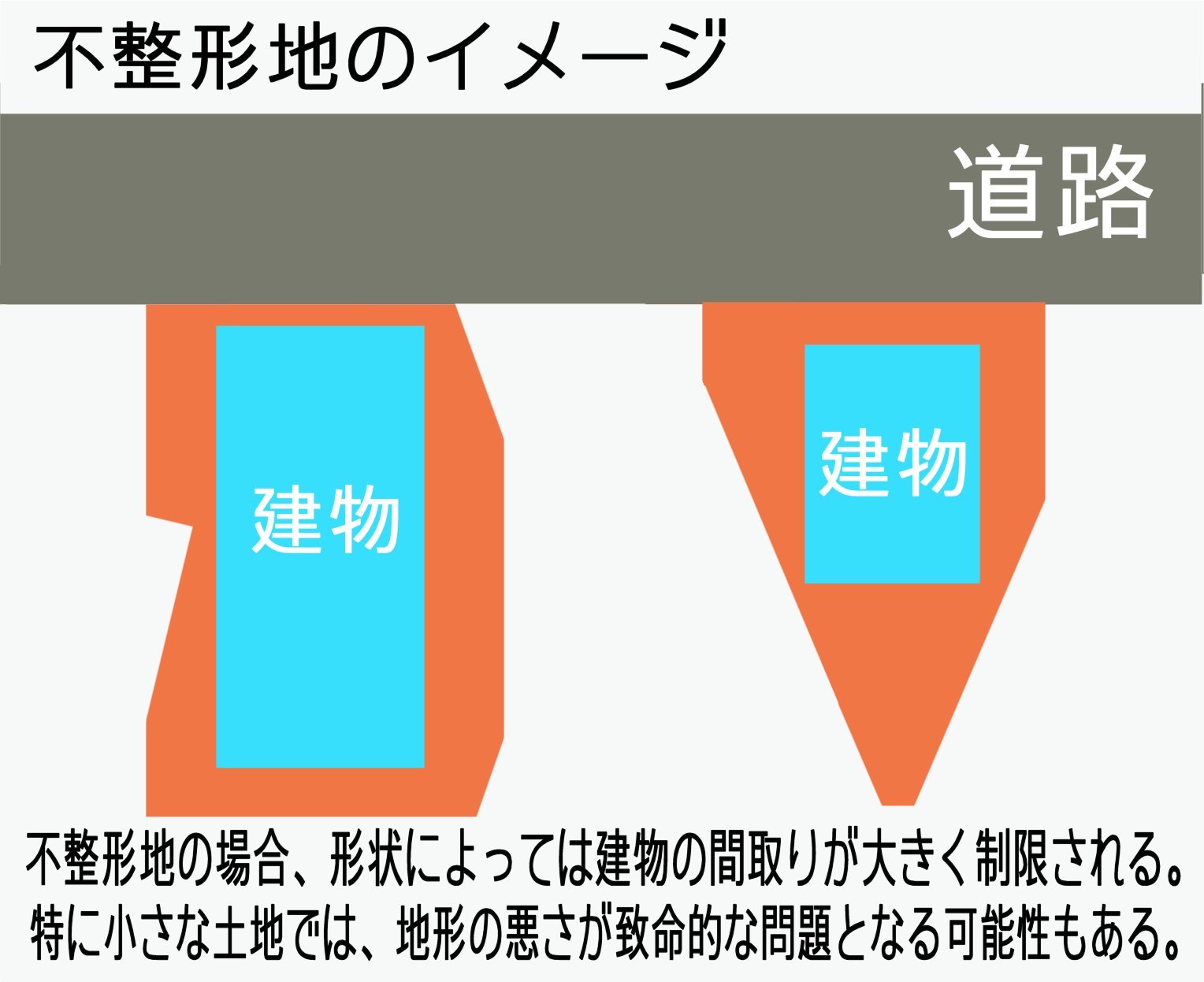

完全なる不整形地

ここまで様々な土地の形状について解説をしてまいりましたが、物件の中には言葉では何とも表現し難い「歪な土地」もあるものです。

このタイプの土地は建築可能スペースが極端に制限される可能性がありますので、面積の小さな物件を購入する場合には、必ず建物の間取りが入るかをじっくりと確認する必要があるでしょう。

なお、既にお話しした通り固定資産税等は整形地よりも割安になります。

角地

「角地」は文字通り、2つの道路が交わる角に存在する土地という意味になりますので、土地の形状というよりは『土地の状況』というべきものとなります。

よって、既にご紹介してきた三角や長方形等々の地形である上に「角地でもある」というケースもある訳です。

*この後ご紹介する「道路よりも高い土地」「道下の土地」「傾斜地」も同様です。

さて、この角地ですが

- 日当たりが良く、建物も採光がとりやすい

- 10%の建ぺい率緩和(角地緩和)が受けられる

- 目立つ立地なので防犯上のメリットがある

- 間取りを入れやすい(どちらの道からも玄関が作れるなど)

との理由により、通常の土地よりも高く評価されるのが一般的です。

但し、全ての角地が高い評価を得られる訳ではなく、

- 角の角度が鋭角過ぎると三角形の土地同様、間取りが入れ辛く、デッドスペースができる

- 角の角度が緩過ぎると角地緩和を受けられない場合がある

- 接する道路の種類によっては隅切り(角の尖った部分の道路提供)を強いられる場合がある(条例等による)

- 道路面からの視線が気になる

- 前面道路が狭い場合、セットバックによって建築面積が大幅に減少する

といった具合に、条件によっては一般的な土地と同程度の評価となってしまうケースもあります。

また、角地の中には「3つの道路に接する土地」もありますし、角地とは異なりますが「二つの道路に挟まれた土地(北と南がそれぞれ道路に接している)」も存在します。

なお、こうした土地についても2面道路の角地と同様のメリット・デメリットがありますので、購入に当たっては注意が必要となるでしょう。

道路より高い土地

土地の中には道路よりも高い場所に位置する物件も少なくありません。

こうした土地では、道路や隣家へ土が流れ出すのを防ぐために宅地造成工事が必要となりますので、建物を建築する際などには平地の物件に比べて工事費が高額となる傾向があります。(土地の形状によっては地下車庫を作る必要も出てきます)

また、土地の出入りに際して階段を設ける必要がありますので、年齢を重ねると体力的に厳しいといった問題も発生するでしょう。

但し、ここまでご紹介してきたデメリットがある一方で、日当たりや風通しの良い物件が多い上に、高台にあるが故に洪水の被害を受け辛いなどのメリットがあることも見逃せません。

道路より低い土地(道下の土地)

前項でご紹介した「道路より高い土地」とは反対に、低い位置にあるのが「道下(みちした)の土地」となります。

こうした物件は、

- 日当たりが悪く、風通しが悪い

- 道路の騒音が気になる

- 建築費が通常よりも高額になる

- 下水の排出にポンプアップが必要

といったデメリットから、売買される価格も安価になりがちです。

但し、「道路に面する北側の日当たりが悪くとも、南側はなだらかな傾斜地で日当たりが非常に良い」といった物件もありますので、一概に条件の悪い土地とは言い難い点もあります。

ちなみに、道下の土地につきましては別記事「道路より低い土地を購入する際の注意点を解説!」にて詳細な解説を行っております。

傾斜地

土地の中には、同じ敷地内であるにも係わらず地盤面に高低差が存在する物件もあります。

こうした土地では、道路よりも高い土地と同様に日当たりや住環境の面でのメリットがある一方で、宅地造成工事が必要になる可能性が高い上、建物を建築する当たってはも高基礎や擁壁工事を行わなねばならないケースが多いでしょう。

更に傾斜の角度によっては土砂災害のリスクも存在しますので、傾斜地の購入には慎重を期する必要があります。

土地形状まとめ

このように土地の形状は、「敷地の活用方法」や「資産価値」に大きな影響を及ぼすものとなります。

そして建売物件を選ぶ際には、ついつい地形にまで気が回らず、間取りや価格、立地などにばかり目が向いてしまうものですが、可能な限り土地形状についてもチェックしてから購入を決断することをおすすめいたします。

ではこれにて、「土地の形状について解説いたします!」の知恵袋を閉じさせていただきたいと思います!