不動産を購入する際に行われる重要事項の説明の中に登場するのが、「建ぺい率・容積率」という言葉です。

もちろん、仲介業者などからその概要についての解説がなされることになりますが、その説明だけで「すべてが理解できるか?」と言われれば、少々疑問が残りますよね。

そこで本日は、建物を建てる際の代表的な建築制限とされている、建ぺい率・容積率の計算や緩和についてお話させていただきたいと思います!

建ぺい率・容積率とは何か?

既にご存じの方もおられるかもしれませんが、まずは「建ぺい率・容積率とは何か」という点からご説明させていただきましょう。

冒頭にて建築制限の一種であることは申し上げましたが、より詳細にご説明するならば、建ぺい率と容積率は「敷地に対して建てられる建築物への制限」であるということになります。

そして建ぺい率・容積率は共に、敷地面積に対して60%や200%など「%」で規制内容を表示することとなっているのです。

ではより詳細に制限の概要を解説してまいりましょう。

建ぺい率

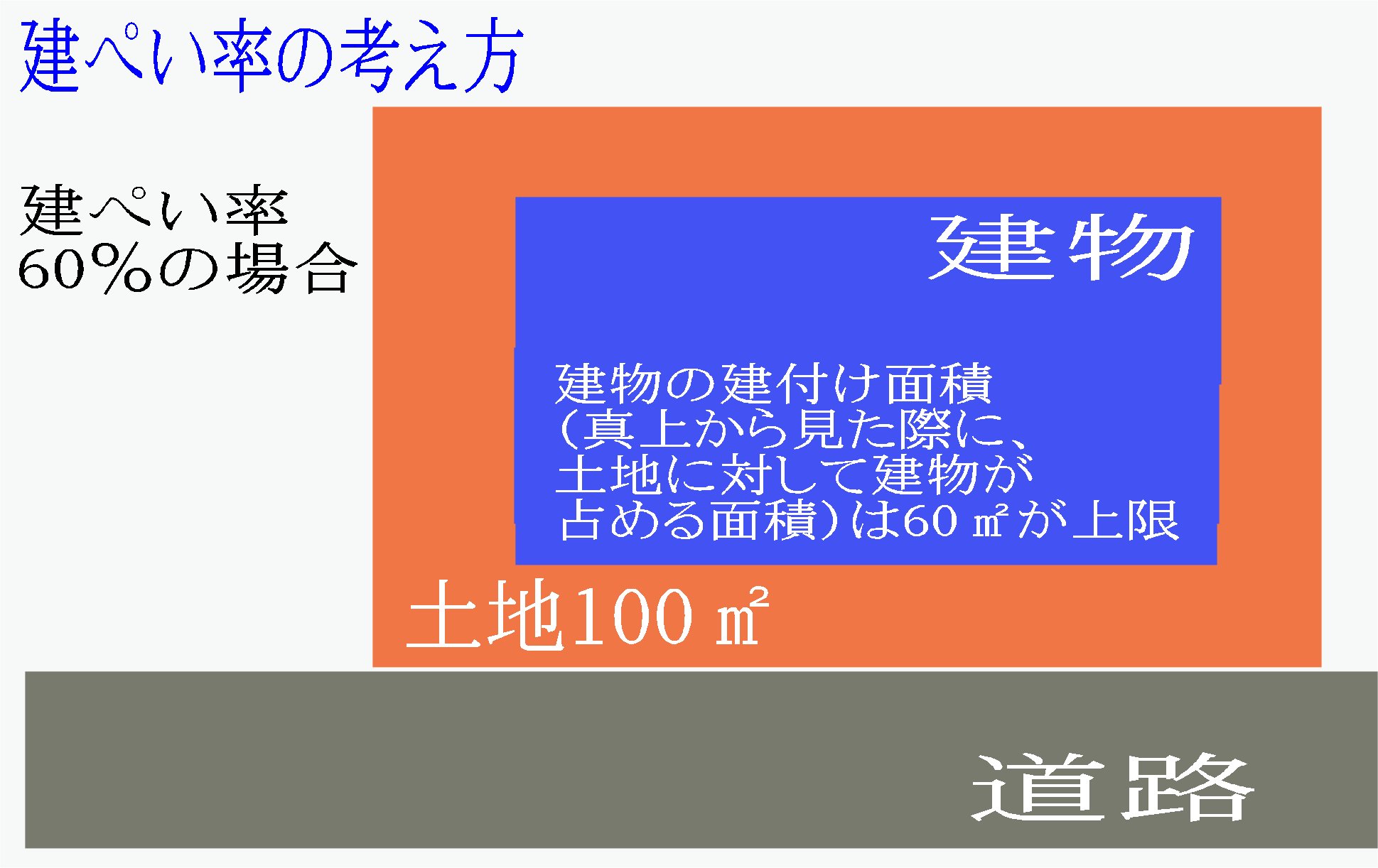

建ぺい率とは、土地に対して建てられる「建築面積の上限」を表す制限です。

そして建築面積とは、建物を真上から見た際、建物が土地の何%を占めるかという水平投影面積で判断されることとなっており、

真上から見て土地の半分まで建物が建てられるエリアなら50%、8割まで建ててよいのであれば80%の制限ということになります。

※あくまでも真上から土地を見た際の建物の面積(水平投影面積)であり、1階部分の床面積ではないことにご注意ください。

容積率

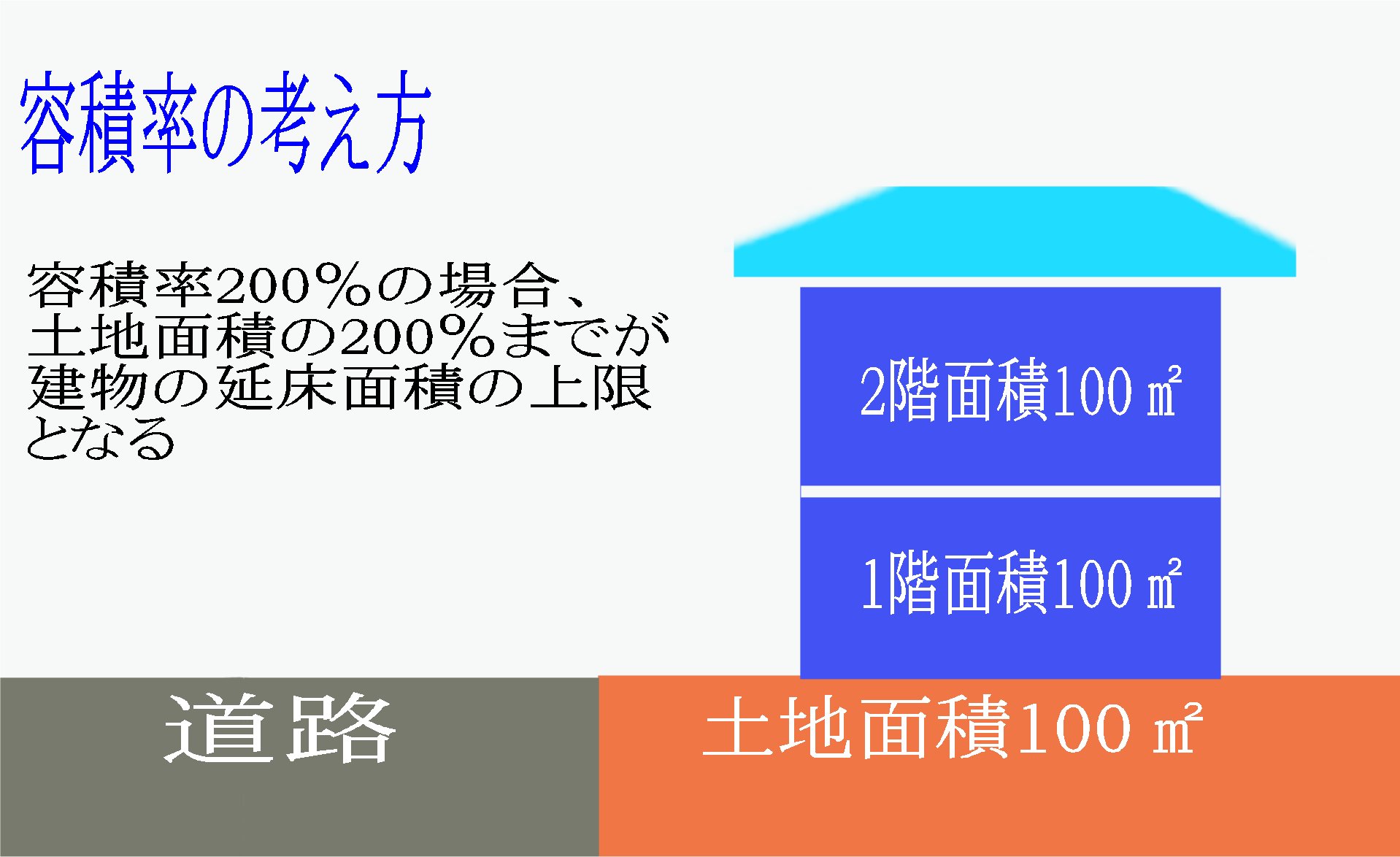

これに対して容積率は、対象の土地について建てることができる建物の床面積の上限を規制する制度ということになります。

よって、建ぺい率は真上から見た平面的なものでしたが、容積率は2階建てなら1階+2階の床面積の合計、3階建なら1階+2階+3階の床面積の合計となり、

仮に「50㎡の土地で容積率200%の規制地域」であるならば、すべての階の「床面積の合計を100㎡以内に収めなければならない」ということになるのです。

よって容積率は建ぺい率より大きな数字となり、制限が厳しいエリアでも80%・100%、都心のビル群がある地域などでは500%といった数値にもなります。

用途地域によって定められる建ぺい率と容積率

ここまでの解説にて建ぺい率と容積率の概要についてはご理解いただけたことと思いますので、本項では具体的にこの二つの制限を定めている用途地域についてご説明いたします。

用途地域とは「行政が理想とする街並みを実現するために定める制限区域」のことであり、全部で13種類が存在しています。

街並みにをデザインするに当たっては、住宅地や商業地、工業地帯などを上手に区割りしていく必要がありますし、2階建て住宅と高層ビルがゴチャゴチャに建っていると何かと問題が発生しますから、行政はこの13種類の用途地域それぞれに建築可能な建物の種類や高さ、日当たりの制限などを定めて区域分けを行っているのです。

そして用途地域ごとに建ぺい率・容積率という制限を加えることにより、「規制を厳しく」すれば家と家の間が離れ、高い建物が少ない閑静な住宅地へ、「規制を緩く」すれば、高い建物が密集した都会へと、街並みのコントロールが容易になるという訳なのです。

なお、13種類の用途地域に定められる建ぺい率と容積率にはある程度の基準がありますので、以下でこれをご紹介しておきましょう。

- 第一種低層住居専用地域 建ぺい率/30、40、50、60% 容積率/50、60、80、100、150、200%のいずれか

- 第二種低層住居専用地域 建ぺい率/30、40、50、60% 容積率/50、60、80、100、150、200%のいずれか

- 第一種中高層住居専用地域 建ぺい率/30、40、50、60% 容積率/100、150、200、300、400、500%のいずれか

- 第二種中高層住居専用地域 建ぺい率/30、40、50、60% 容積率/100、150、200、300、400、500%のいずれか

- 第一種住居地域 建ぺい率/50、60、80% 容積率/100、150、200、300、400、500%のいずれか

- 第二種住居地域 建ぺい率/50、60、80% 容積率/100、150、200、300、400、500%のいずれか

- 準住居地域 建ぺい率/50、60、80% 容積率/100、150、200、300、400、500%のいずれか

- 田園住居地域 建ぺい率/30、40、50、60% 容積率/50、60、80、100、150、200%のいずれか

- 近隣商業地域 建ぺい率/60、80% 容積率/100、150、200、300、400、500%のいずれか

- 商業地域 建ぺい率/80% 容積率/200、300、400、500、600、700、800、900、1000、1100、1200、1300%のいずれか

- 準工業地域 建ぺい率/50、60、80% 容積率/100、150、200、300、400、500%のいずれか

- 工業地域 建ぺい率/50、60% 容積率/100、150、200、300、400%

- 工業専用地域 建ぺい率/30、40、50、60% 容積率/100、150、200、300、400%のいずれか

※用途地域についての詳細は「不動産の用途地域と種類、注意すべき点などについて解説」の記事をご参照ください

★当ブログ管理人執筆の電子書籍(kindle)のご紹介!是非ご一読ください!★

|  |  |  |

建ぺい率の計算方法と緩和制度

ではここからは、具体的な建ぺい率と容積率の計算方法をご説明すると共に、実務上で用いられる規制の緩和制度について解説してまいりましょう。

まずは建ぺい率の計算方式と緩和制度からご紹介いたします。

建ぺい率の計算方法

建ぺい率の計算方法は、60%・80%など行政が都市計画で定めた建ぺい率のパーセンテージを土地の面積に掛け算するだけというものになります。

土地の面積が100㎡で建ぺい率が60%なら、真上から見て60㎡分の面積にしか、建物の建築が許可されないということになるのです。(水平投影面積)

なお、「屋根の出っ張り(庇)」や「バルコニー」の部分を入れるとかなり厳しい制限となるように思えますが、建物本体からの飛び出し幅が1mを超えなければ、建ぺい率の規制対象にはなりません。

※庇やバルコニーの幅が2mの場合は、1m分のみ建ぺい率の計算から除外できます。

ちなみに、自宅の敷地内に作業小屋や物置を設置したいという方も多いかと思いますが、独立した建物であっても土地に固定されている場合には建ぺい率計算に組み込まれるのが原則となりますのでご注意ください。(人が入れない規模のものは許容されるケースもあります)

建ぺい率の緩和制度

では次に建ぺい率が緩和されるケースについて見て行きましょう。

最も用いられることの多い緩和制度は、対象の土地が二つの道路の角に存する場合(角地)に適用されるもので、本来の建ぺい率に「10%」の上乗せができる「角地緩和」と呼ばれるものになります。

先程の例でご説明するならば、面積100㎡で建ぺい率が60%の土地は本来60㎡しか建築面積として利用できませんが、角地の場合には100㎡×(60%+角地緩和10%)=70㎡が上限という計算です。

*角地緩和を受けるには一定の条件があるため、角地であれば必ず緩和が受けられるという訳ではありません。

また、鉄筋コンクリート造などの火災に強い建物についても「+10%」の緩和を受けることができます。

*防火地域においては耐火建築物、またはこれと同等の耐火性能を有する建物、準防火地域においては耐火建築物および準耐火建築物、またはこれと同等の耐火性能を有する建物について緩和が受けられます。

ちなみに用途地域が近隣商業地域・商業地域・第1種住居地域・第2種住居地域・準住居地域・準工業地域のいずれかであり、建ぺい率が80%の指定を受けている地域で耐火建築物を建てる場合には、「建ぺい率が無制限になる(建ぺい率100%となる)」という特例もあります。

容積率の計算方法と緩和制度

建ぺい率に続いては、容積率の計算方法と緩和制度について見ていきましょう。

容積率の計算方法

建ぺい率の計算の流れで行くと、「容積率も土地の面積に定めらてた割合(%)を掛け算する・・・」となりそうですが、実は容積率の計算においては「割合(%)」の求め方が少々特殊なものとなります。

まず注意しなければならないのが、前面道路の幅員が12m未満である場合には

前面道路幅員 × 「0.4」または「0.6」×100=容積率の割合(%)という計算式で容積率の割合を求めなければならないという点です。

なお、「0.4」と「0.6」のどちらの数値を使うかについては、用途地域の名称に「住居」が付くものについては「0.4」、それ以外の地域には「0.6」を用いるのがルールですから、以下のような分類となります。

- 第一種低層住居専用地域

- 第二種低層住居専用地域

- 第一種中高層住居専用地域

- 第二種中高層住居専用地域

- 第一種住居地域

- 第二種住居地域

- 準住居地域

- 田園住居地域

- 近隣商業地域

- 商業地域

- 準工業地域

- 工業地域

- 工業専用地域

よって、例えば第二種住居地域で接するの道路の幅が4mなら、4m×0.4=1.6となり、ここでの容積率160%ということになるという訳です。

これに対して近隣商業地域などでは、前の道幅が4mなら、4m×0.6=2.4となり、ここでの容積率240%という計算になります。

そして、こうして道路幅員から導かれた容積率割合(%)と、元々地域に指定されていた容積率割合(%)のを比較して、「より低い方が実際に適用される容積率」となるのです。

なお、先程の計算例に当てはめるならば、住居系用途地域のエリアで容積率200%が指定されているなら、「160%対200%」で『160%が採用される』こととなり、

その他の用途地域については「240%対200%」で、『200%の容積率が適用される』ことになるのです。

※道路幅員12m以上の道路では元々地域に指定されていた容積率割合(%)にて計算が行われます。

ちなみに、道路の中には幅員が4m確保されていない2項道路も存在していますが、こうした道路に面する土地の容積率計算におきましては、現況の道路幅員に係わらず4m幅員の道路として計算することが可能です。(現況幅員3mの2項道路は、幅員4mの道路として容積率の計算を行う)

但し、セットバック部分の面積については容積率の計算に含めることができないルールですので、計算の元となる土地面積が減少する点にだけはご注意ください。

容積率の計算方法と緩和制度

さて続いては容積率の緩和制度についてとなりますが、駐車場や駐輪場(建物全体の1/5までの面積が限度)、地下室(建物全体の1/3までの面積が限度)、ロフト(天井高1.4m以下、建物全体の1/2までの面積が限度)については容積率の計算から除外できるルールとなっています。

更に、玄関ポーチや、外壁からの飛び出し幅が2mを超えていないバルコニーは容積率の計算から完全に除外が可能です。

また、容積率緩和の制度としては「特定道路による緩和」というものがあります。

この緩和制度の対象となるのは、「特定道路(幅員15m以上の道路)」に接続する「幅員6m以上12m未満の道路」に接道する物件に限られます。(更に特定道路から70m以内の距離にある物件のみ)

ちなみに、緩和率については「各道路の幅員」や「特定道路からの距離」などの影響を受ける上、計算も少々複雑なものになりますので算出にあっては充分な注意が必要となるでしょう。

建ぺい率・容積率における注意点

では最後に、建ぺい率・容積率における注意点について解説させていただきます。

土地が異なる用途地域にまたがる場合の建ぺい率・容積率の計算

建ぺい率と容積率は用途地域ごとに定められている旨はお話しいたしましたが、土地が2つの用途地域にまがたっている場合にはどのように計算を行えば良いのでしょうか。

こうしたケースにおいては、「2つの用途地域に属する土地の面積に応じて各々建ぺい率と容積率の計算を行い、その結果を合算して割合を求める」という方式が採られます。

例えば、土地面積100㎡の土地の内、

- 60㎡/第一種低層住居専用地域 建ぺい率/40% 容積率/80%

- 40㎡/近隣商業地域 建ぺい率/80% 容積率/200%

上記のように用途地域をまたいでいる場合、

建ぺい率については

- 60㎡ × 40% = 24㎡(第一種低層住居専用地域に属する土地の建ぺい率計算)

- 60㎡ × 80% = 48㎡(近隣商業地域に属する土地の建ぺい率計算)

- 24㎡ + 48㎡ = 72㎡(第一種低層住居専用地域+近隣商業地域に属する土地の建ぺい率計算の合計)

- 72㎡ ÷ 100㎡ = 72%(合計建ぺい率計算÷土地面積)

上記の計算によって72%という建ぺい率が求められることになります。

一方、容積率については

- 40㎡ × 80% = 32㎡(第一種低層住居専用地域に属する土地の容積率計算)

- 40㎡ × 200% = 80㎡(近隣商業地域に属する土地の容積率計算)

- 32㎡ + 80㎡ = 112㎡(第一種低層住居専用地域+近隣商業地域に属する土地の容積率計算の合計)

- 112㎡ ÷ 100㎡ = 112%(合計容積率計算÷土地面積)

上記の計算によって112%という容積率が求められることになります。

定められた建ぺい率・容積率を超過している建物について

これまで建ぺい率と容積率について解説を行ってまいりましたが、もしもこの建築制限に違反してしまうとどうなってしまうのでしょうか。

まずは土地を購入して建ぺい率・容積率をオーバーした建物を建てる場合ですが、そもそも建築確認(行政に対して申請する建築許可)を申請する段階で許可が下りないことになります。

そして「無許可で建物を建てる」、または「許可を得た内容を無視して建築を行う」といった行為は明確な建築基準法違反となりますので決して行うべきではありません。

一方、建ぺい率・容積率オーバーとなっている中古物件を購入する際には、金融機関からの融資を受けることができない場合がありますので注意が必要です。

そして、ローンを利用せずに物件を購入したとしても、行政から指導が入る可能性は十分に考えられますので、こうした物件にも手を出すべきではないでしょう。

スポンサーリンク

建ぺい率・容積率まとめ

さてここまで、建ぺい率や容積率に係る建築制限についてお話ししてまいりました。

解りやすさに重点を置いたご説明とはなりましたが、かなり実戦的に建ぺい率・容積率の概要と計算方法、そして緩和についてお話しできたかと思います。

但し、あくまでも正式な計算は建築士に任せるべきものとなりますから、素人判断で建てらる建物を勝手に想定するべきではないことを申し添えておきます。

ではこれにて、建ぺい率・容積率の計算や緩和についての知恵袋を閉じさせていただきたいと思います!