ひと昔前までは、マンションなどの建築計画が持ち上がると、日照権を巡って近隣住民と分譲会社の間で壮絶なバトルが繰り広げられていました。

ところが最近は、「その手のニュースをあまり耳にしないな・・・」という印象をお持ちの方も多いかもしれませんが、これは決して『気のせい』ではありません。

実は近年では日照権に関して訴訟を起こしても、まず住民側に勝ち目がない状況となっており、争う者が殆ど居なくなっているというのが真相のようです。

そしてこのような状態になっている背景には、我が国における「日照に関する法整備」は既に完了した状態にあり、『その制限の厳しさ故に、裁判所も法律さえ守ってもらえれば、それ以上文句は言えない状態になっている』という事情があるのです。

ただ、「これから家を建てよう」とお考えの方がこの話を聞けば、『果たして自分の思い通りの家が建つのか?』と不安になってしまいますよね。

そこで本日は、これから家を買いたい方や、マイホームの建築を考えている方に向けて、都市計画法や建築基準法における建物の高さ制限と日照に関する知恵袋をお届けしてみたいと思います。

高度地区、斜線制限、絶対高さの制限、日影規制について解説

日常生活を送っていると、建物の「日当たりや高さの制限」など全く意識しないのが通常であるとは思います。

しかしながら不動産取引の世界では、日照に関する制限は非常に大きなウェイトを占める事項となっており、不動産業者が売買契約に伴う重要事項説明を行う際などには『非常に神経をすり減らす分野』となっていますし、

土地を購入して注文住宅を建てようとお考えの方には、これらの制限によって建築可能な建物のボリュームに大きな影響を受けることになりますので、高さや日照がらみのルールについては十分に理解を深めておく必要があるのです。

そこでまずは、主な建築制限の概要からご紹介してまいりましょう。

- 高度地区

- 斜線制限

- 絶対高さの制限

- 日影規制

以上が、建築に際して問題となってくる「高さと日照」に関する主な法律上の制限となります。

では、先に挙げた4つの制限の内容を詳しく見て行きたいと思います。

「高度地区」による建物の高さと日当たりの制限

高度地区は、都市計画法第8条に規定されている地域地区の一種で「地域の環境維持と土地利用の増進を目的に建物の最高限度または最低限度を定める地域」であり、詳細なルールについては各自治体が任意に定めることが可能です。

そして、「自治体が任意で定める制限」であるが故に、地域によってかなり規制の内容にバラ付きがある上に、そもそも『制限を行っていない』という区域も存在するのです。

但し、一般的に街中と言われる地域では「殆どのエリアで存在している制限」と考えてください。

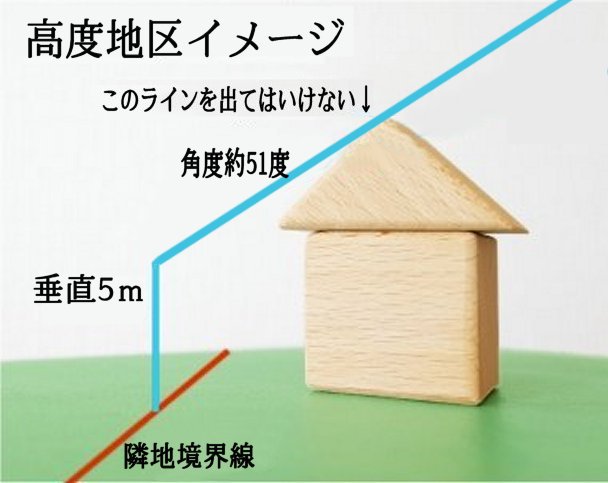

具体的な規制内容につていは、大抵の地域において「建築を行う敷地の北側の敷地境界線から垂直に●m線を敷き、その線の先端から角度●度で斜め線を伸ばし、この斜め線に建物の屋根などが触れてはならない」という形式になります。

例としては、下記の図のように「境界線から5mの垂直線を立ち上げ、南側に向けて約51度(1/1.25)の斜線を引き、この斜線を建物がオーバーしてはならない」といった形式になります。

なお、高度地区の制限は用途地域ごとに、規制が段階的に厳しくなっていくのが通常です。(第一種、第二種、第三種といった段階があり、第一種が一番厳しい)

また、ここまでご紹介した「斜線型の制限」の他にも、「絶対高さ型の制限」も存在しており、こちらでは単に『20m以上の建物は建築不可』等のシンプルな規制が課せられることとなります。

更には、同じ高さの制限でも最高限度ではなく、「最低限度を定めたパターン」があり、高層ビル街などでは『20m以下の建物は建築不可』といったルールが定められるのです。(最低限度を定めるパターンは非常に稀です)

ちなみに土地が異なる用途地域(高度地区)にまたがっている場合には、土地の各部分が属する高度地区の制限を別々に受けることになります。

★当ブログ管理人執筆の電子書籍(kindle)のご紹介!是非ご一読ください!★

|  |  |  |

斜線制限による日当たりと建物の高さ制限

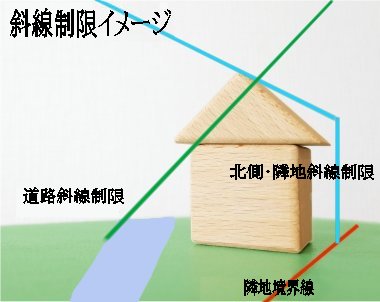

続いてご紹介する「斜線制限」は建築基準法第56条で定められる高さ制限であり、隣地との境界や道路境界からの距離に応じて建物の高さを制限することで、採光や通風を確保して住環境を維持することを目的とする制度であり、前項の高度地区とは異なり全国で一律に適用される規制です。

なお具体的には、3種類の規制が存在しており、3つそれぞれに「一定の角度で建物に斜めの線を敷き、その線からはみ出してならない」という形式の制限である上、「制限の内容が用途地域によって変わってくる」という点においては高度地区と似た点もあります。

ではこの3つの制限を一つずつ解説してまいりましょう。

北側斜線制限

用途地域における第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域・田園住居地域のみに適用される、対象物件の北隣の敷地における日当たりや採光を確保するための建築制限となります。

これらの用途地域は閑静な住宅街であり、家と家の間が離れ、高い建物はあまり存在しない地域となりますので、規制の内容も非常に厳しいのが特徴です。

※但し、第一種・第二種中高層住居専用地域では、かなり緩和された制限となります。

実際の制限内容は、第一種、第二種低層住居専用地域・田園住居地域で5m、第一種、第二種中高層住居専用地域で10mの垂直線を立ち上げ、垂直線の先端から約51度(1:1.25)の斜線を引き、この斜線を超えて建物を建てることができないというルールです。

道路斜線制限

土地が接する道路の幅員に応じて建物の道路側の高さを制限する制度であり、具体的には「道路の反対側から一定角度の斜線を引き、建物がそのラインをオーバーしてはならない」という高さ制限となります。

なお、斜線の角度については、住居系用途地域で斜線の角度が約51度(1:1.25)、その他の地域で約56度(1:1.5)です。

前項の北側斜線制限とは異なり、道路斜線制限はすべての用途地域で適用される規制となります。

ちなみに、この道路斜線制限は道路から一定の距離を置いた場合には適用がなくなるという特徴があり、その距離(適用距離)については用途地域と容積率に応じて以下の通り定められています。

- 容積率200%以下 ・・・適用距離20m

- 容積率200%超〜300%・・・適用距離25m

- 容積率300%超〜400%・・・適用距離30m

- 容積率400%超 ・・・適用距離35m

- 容積率400%以下 ・・・適用距離20m

- 容積率400%超〜600% ・・・適用距離25m

- 容積率600%超〜800% ・・・適用距離30m

- 容積率800%超〜1,000% ・・・適用距離35m

- 容積率1,000%超〜1,100%・・・適用距離40m

- 容積率1,100%超〜1,200%・・・適用距離45m

- 容積率1,200%超 ・・・適用距離50m

- 容積率200%以下 ・・・適用距離20m

- 容積率200%超〜300% ・・・適用距離25m

- 容積率300%超〜400% ・・・適用距離30m

- 容積率400%超 ・・・適用距離35m

以上のようになります。

また、道路斜線制限には以下の緩和措置があります。

- 高低差がある土地の緩和・・・高低差が1m以上ある土地にて適用される

- セットバックが必要な土地での緩和・・・セットバックした分を道路向かい側の幅員に追加できる

- 道路向かいに川や公園がある場合の緩和・・・川や公園等の空地により日照が確保されるため、空地分の幅員が追加される

その他にも「角地(2面道路)における緩和」や「12m以上の幅員のある道路に接する場合の緩和」などがあります。

隣地斜線制限

考え方は北側斜線制限と同様ですが、隣地斜線制限では境界を接するすべての方位から斜め線の建築規制線が引かれます。(但し、道路側は除外)

一見、非常に厳しい制限のように感じますが、北側斜線制限に比べればずいぶん緩いものです。

そして具体的な制限内容は、住居系の用途地域で20m、その他の地域で31mの垂直ラインを立ち上げ、住居系の用途地域で約51度(1:1.25)、その他の地域で約68度(1:2.5)の斜線が引かれることになります。

よって北側斜線制限で厳しい制限を受ける第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域では適用されないルールとなっています。

ちなみに隣地斜線制限においても、「高低差がある土地の緩和」「セットバックが必要な土地での緩和」「道路向かいに川や公園がある場合の緩和」等の緩和措置が用意されています。

なお、土地が異なる用途地域(斜線制限)にまたがっている場合には、土地が掛かる地域ごとの斜線制限を個々に受けることになります。

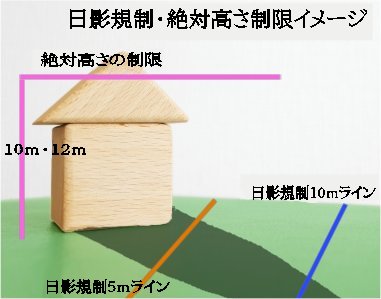

絶対高さの制限による建築物の高さと日当たりについて制限

こちらは建物に対して絶対的な高さの制限を加える制度となり、ここまでご紹介してきた「斜線型」の規制ではありません。

また、その内容は単純で10mまたは12m以上の建物を建ててはならないというものです。(10mまたは12mどちらかの制限が地域ごとに定められます)

非常に厳しい制限なので、第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域でのみ適用されます。

ちなみに、制限の対象となる土地の周囲に道路や公園、広場などがある場合や、学校などを建築する場合で、特定行政庁が許可した場合には絶対高さ制限が適用されないケースもあります。

日影規制による日照と建物物の高さ制限

これまでは高さに関する制限でしたが、日影規制は建物が他の敷地に落す影について、「何時間までなら落としてよいか」について定めた規制です。

日影規制においては「冬至の日に一定の場所に何時間以上、建物の影が落ちないようにする」という形式で制限が課されることになります。

そして、具体的な制限の内容としては

「敷地境界線から5m〜10mの範囲に影が落ちる時間」ー「敷地境界線から10m超の範囲に影が落ちる時間」/測定点の高さ

という形式で日影についての規制が定められます。

- 夏至の日に「敷地境界線から5m〜10mの範囲に影が落ちる時間」は3時間以内

- 夏至の日に「敷地境界線から10m超の範囲に影が落ちる時間」は2時間以内

- そして、上記の影の観測点は高さ6mの地点

上記の範囲内に影の落ちる時間が収まれば、日影規制の基準をクリアーしていることになる訳です。

なお、測定点の高さについては1.5m、4mまたは6.5mという3つの条件が定められています。

また、日影規制の対象となる建物は用途地域ごとに定められており、

- 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域、田園住居地域・・・軒の高さが7m超の建築物、または地階を除く階数が3以上の建築物

- 表記以外の住居系用途地域および近隣商業地域 、準工業地域・・・高さ10m超の建築物

となっています。

ちなみに日影規制は建築基準法におけるルールですが、「建築基準法 別表第4 日影による中高層の建築物の制限 (第 56 条の 2)」という表をベースに、自治体ごとに条例で独自の制限を定めているケースが多いようです。

更に、日影規制にも緩和制度があり、1m以上の高低差がある土地、同じ敷地に2つ以上の建物が存在する土地、道路向かいに川や公園がある土地については緩和措置を受けることができます。

ところで日影規制も用途地域ごとに定められていますが、土地が用途地域(日影規制)をまたぐ場合には、他の高さ制限や日照のルールと異なり、最も厳しい地域の制限が土地全体に適用されるルールです。

スポンサーリンク

建物の高さ制限と日当たりに関する制限まとめ

ここまでお話してきた規制の数々が、建物に係る「高さ制限と日当たりに関する制限」の主なものとなります。

*今回ご紹介した4つの制限以外にも風致地区の高さ制限などがありますが、とりあえずはこの4種を押さえておけば充分かと思います。

ザックリとした制限の概要については、ここまでのお話である程度はご理解いただけたことと思いますが、物件ごとの正確な制限の内容を知るためには設計用の専用ソフトを使用しなければなりませんので、重要事項の説明において不動産業者の頭を悩ますこととなる訳です。

ちなみに建売住宅では、こうした法規制を全てクリアーした上で建築が行われていますから、あまり神経質になる必要はありませんが、

「自分の思い描く通りの家を建てたい」という方については、『自身の希望がどの地域であれば実現可能なのか』『どの程度の土地面積と地形の物件を選ぶべきなのか』等を、設計士などと打ち合わせした上で、物件探しを始める必要があるでしょう。

ではこれにて、建物の日照と高さに関する建築制限の知恵袋を閉じさせていただきたいと思います。