マイホームの購入を検討する際には、「平坦な地域」「山坂のある地域」といった『地勢の問題』も非常に大きなウエイトを占めてくるものです。

平坦な地形のエリアには商店街などが広がっていることも多く、生活の利便性を考えればメリットは大きいですが、住環境という面では多少の山坂があっても閑静な住宅地となっているエリアも捨て難いものがあります。

但し、山側の高低差のある地形のエリアで戸建を購入しようとなると、新築時や建替え時に通常以上の工事費用が必要となることもありますので、この点には注意が必要でしょう。

そこで本日は「宅地造成と擁壁について解説いたします!」と題して、アップダウンのある地形のエリアには欠かすことのできない『宅造と擁壁』に関する基礎知識をご紹介してみたいと思います。

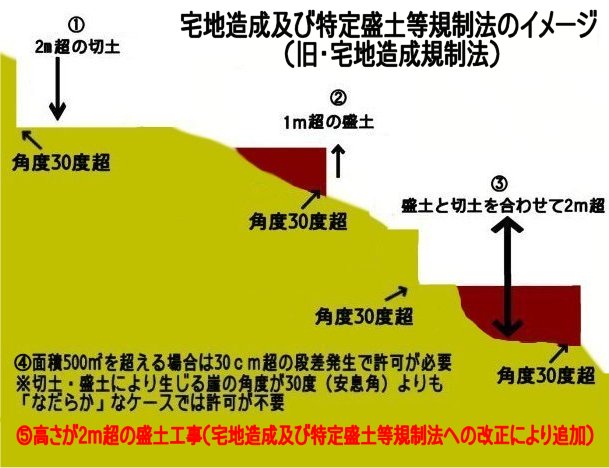

宅地造成及び特定盛土等規制法(旧・宅地造成規制法)について

冒頭での「アップダウンのある地形のエリアでは、建物建築時に工事費用が余分に掛かる」というお話に、今一つピンッと来ないという方も少なくないかもしれません。

ここで言う余分な工事費用とは、高低差のあるエリアならではの「宅地造成工事に関する費用」を指します。

こうした地形の地域には「元々が山の斜面であった土地」なども多いため、住宅用地とするために山を削り取り、時には土を積み足して平坦な土地を人工的に作り出さねばなりません。

そして、この工事のことを宅地造成と呼ぶのですが、我が国では宅地造成工事について「宅地造成及び特定盛土等規制法(旧・宅地造成規制法)」という法令が存在しており、無計画な工事が行えないルールとなっているのです。

なお「宅地造成規制法」は、昭和36年6月に発生した梅雨前線による土砂災害の教訓から生まれた法律でしたが、令和3年7月に静岡県熱海市で発生した崖崩れを受けて、

令和5年5月に『宅地造成及び特定盛土等規制法(通称・盛土規制法)』へとその名を改め、悲惨な土砂災害を防ぐべく様々な造成工事に対する規制が定められています。

宅地造成工事等規制区域

そしてこの法律では宅地造成工事等規制区域というエリアを指定し、その区域内においては以下の土地の形質変更に際して自治体の許可が必要となります。

- ①2mを超えるの崖を生じさせる切土工事(地盤の削り取り)

- ②1mを超えるの崖を生じさせる盛土工事(土の積み増し)

- ③切土・盛土合わせて2mを超える崖が生じる工事

- ④500㎡を超える敷地については、切土・盛土共に30cmの段差が生じる工事

- ⑤高さが2m超の盛土工事(宅地造成及び特定盛土等規制法への改正により追加)

以上の土地の形質の変更について、自治体の許可を必要とするという内容になっています。

※但し、①②③の工事によって生じる崖の角度が30度以下のなだらかなもの(安息角)である場合には、許可が不要です。

更に、これらの工事に際しては

施工中に自治体が行う「中間検査」を受ける必要があります

のでご注意ください。

また、一時的な土石の堆積についても

- 堆積の高さ2m且つ、面積300㎡を超えるもの

- 堆積の高さに係わらず、面積500㎡を超えるもの

については、自治体の許可が必要となります。

なお、宅地造成工事等規制区域は都市部の山坂があるエリアでは「殆ど漏れなく指定されています」ので、こうした地域の建築では注意を欠かすことができない法令となっているのです。

ちなみに、山を削って造られた「大規模な分譲地」等については宅地造成規制法の許可ではなく、自治体による『開発行為の許可』を受けて工事が行われている可能性もあります。

開発行為の場合にも、宅地造成及び特定盛土等規制法(旧・宅地造成規制法)の許可と同様の厳しい審査を受けることになりますから、「安全性については問題なし」といえるでしょう。

※過去の宅地造成規制法改正により、宅地造成工事等規制区域外でも「造成宅地防災区域」なるエリアの指定が行われるようになり、ここでは崩壊の危険性のある擁壁に対して行政が改善命令等を出せるルールとなっています。

特定盛土等規制区域

そして「宅地造成規制法」から「宅地造成及び特定盛土等規制法」への改正に当たっては、新たに特定盛土等規制区域が定められることとなり、この地域においては

- 2mを超えるの崖を生じさせる切土工事(地盤の削り取り)

- 1mを超えるの崖を生じさせる盛土工事(土の積み増し)

- 切土・盛土合わせて2mを超える崖が生じる工事

- 500㎡を超える敷地については、切土・盛土共に30cmの段差が生じる工事

- 高さが2m超の盛土工事

以上の土地の形質の変更について、自治体への届出が必要であり、

- 5mを超えるの崖を生じさせる切土工事(地盤の削り取り)

- 2mを超えるの崖を生じさせる盛土工事(土の積み増し)

- 切土・盛土合わせて5mを超える崖が生じる工事

- 高さが5m超の盛土工事

- 3000㎡を超える敷地については、切土・盛土共に30cmの段差が生じる工事

表記の土地の形質の変更については、自治体の許可と中間検査が必要です。

そして、一時的な土石の堆積についても

- 堆積の高さ5m且つ、面積1500㎡を超えるもの

- 堆積の高さに係わらず、面積3000㎡を超えるもの

については、自治体の許可が必要です。

※「宅地造成及び特定盛土等規制法」が施行された令和5年5月から最大2年間は経過措置期間となっていますので、この期間内は旧・宅地造成規制法が適用される地域もあります。

擁壁について

さて、宅地造成及び特定盛土等規制法(旧・宅地造成規制法)の概要についてはおおよそご理解いただけたことと思いますが、ここで問題となるのが「この法令の許可を受けるために特別な工事が必要となる」という点です。

そしてこの特別な工事というのが「擁壁(ようへき)工事」と呼ばれるもので、簡単に言えば土砂災害を防ぐ壁、つまり「土止め」を作る作業となります。

コンクリート擁壁

「土止め」というと工事現場などで見掛ける「板や鉄板を打ち込んだ簡素もの」を想像してしまうかもしれませんが、宅地造成及び特定盛土等規制法(旧・宅地造成規制法)における土止めは鉄筋を組んだ骨組みを分厚いコンクリートで固めた強固なものであり、これを「コンクリート擁壁」と称しているのです。

また自治体ごとに内容は異なりますが、この擁壁にも許可基準があり「鉄筋の本数」や「コンクリートの厚み」、L字型・逆T字型といった「形状」に「寸法」なども細かな指定を受けることとなります。

つまり自治体は「宅地造成及び特定盛土等規制法(旧・宅地造成規制法)上の許可が欲しいのなら、土砂災害を防ぐ土止め(擁壁)をこちらが指定する通りの基準と工法で造りなさいよ」と言いたい訳です。

ちなみに、工事費用については擁壁の高さや形状にも大きく左右されますが、高さ2mで10m程の範囲を施工するだけで200万円以上の費用が掛かることも珍しくありませんから、

こうしたエリアでの新築や建て替えに際しては、宅地造成工事に要する費用もしっかりと確保しておく必要があるでしょう。

間知ブロックの擁壁

前項の擁壁の説明において、鉄筋にコンクリートを流し込んだL型、T型の擁壁をご紹介いたしましたが、実は擁壁にはもう一つ多く用いられる種類があります。

それは「間知(けんち)ブロック」と呼ばれるブロックを積み上げるタイプの擁壁であり、こちらの工法も宅地造成及び特定盛土等規制法(旧・宅地造成規制法)上の許可対象となっているのです。

先程のコンクリート造擁壁とは異なり、既製品のブロックをお城の石垣のように角度を付けて積み上げていく工法となりますので、基本的に工事費用も割安となりますが、

擁壁の高さが高くなる程に「壁の角度をなだらか」にしなければならず、結果的に「宅地として利用できる土地の面積が減ってしまう」という弱点があります。

よって近年行われる宅地造成工事においては、この工法を目にする機会が少なくなっているのが現状です。

★当ブログ管理人執筆の電子書籍(kindle)のご紹介!是非ご一読ください!★

|  |  |  |

宅地造成と擁壁工事の問題点

ここまでの記事をお読みくだされば、宅地造成規制法における擁壁の工事を行うには自治体への許可申請の手間や、高額な工事費用が発生することをご理解いただけたことと思いますが、この工事にはまだまだ注意すべき点があります。

そこで、この項では「擁壁の問題点」についてご説明して行くことにいたしましょう。

コンクリート擁壁の底板の問題

コンクリート擁壁の代表的な形状である「L字型」を例にご説明すれば、実際に地面から顔を出しているのはL字の「上半分程(縦線)の部分」となり、下半分(横線)は地中に埋められています。

なお、この地下で横に伸びた部分を「底板」と呼ぶのですが、仮に3mの高さの擁壁を建てるとすれば、底板の長さも3m程の幅が必要となるのが通常です。

よって擁壁の際から3mの距離までは地中にはコンクリート製の障害物が埋まっているのと同じ状況となってしまうことになります。

そして、こうした底板のある場所に建物を建築しようとすれば、地盤改良などの際にこの底板が邪魔になってしまい、

「せっかく作った擁壁の底板にドリルで穴を空けなければならない」といった事態もあり得ますから、「造る擁壁」とその後に建てる「建物の位置関係」には充分な配慮が必要になるのです。

なお、最初から建設する建物のプランが決まっていれば、地盤改良にて杭を打つ地点の底板に「予め穴を空けておく」ことも可能ですから、工事を担当する業者さんと事前打ち合わせを万全に行っておくのが得策です。

※間知ブロック擁壁の場合には底板がありませんので、こうした問題は発生しません。

宅地造成工事と近隣問題

また、擁壁工事はかなり大規模な土木工事となります。

そして当然、自分の所有する敷地内に擁壁を収めなければなりませんが、土の掘り起こしには隣接するお宅の土地も大きく削り取る必要があるのです。

よって近隣と上手にコミュニケーションが取れていなければ、工事に協力してもらうのも困難ですし、工事中に境界石などが破壊されればトラブルに発展する可能性もあるでしょう。

こうした事情から、擁壁工事を行う際には近隣への配慮も大きなポイントとなって来るのです。

既存擁壁にも注意

中古住宅や土地売りの物件を探していると、既に擁壁が設置された物件をよく目にいたします。

既に土止めがなされていれば安心なようにも感じますが、ここで気を抜いてはいけません。

古い年代に造られた擁壁は、たとえ宅地造成法上の許可を得て造られたものでも劣化が進んでいる可能性(亀裂が生じている等)もありますし、そもそも自治体の許可を得ずに設置されている場合だってあるのです。

そして、こうした問題のある擁壁が設置されている土地を購入したケースでは、建物建築時に自治体から「擁壁を建替えろ」という指示が出る可能性がありますし、中古住宅についても建替えの際に同様の指摘を受けることが有り得るでしょう。

※危険性のある擁壁から一定の距離をとって建物を建てたり、建物の基礎を深基礎にすることで、擁壁の建て替えをせずに済む場合もあります。

更に、倒壊の危険性がある擁壁に隣接する物件(擁壁の下に位置する物件)を購入した場合にも、

- 擁壁から安全な距離を確保しての建築

- 倒壊に備えた防御壁の設置

などの対応を自治体から求めらるケースがありますのでご注意ください。

通常、こうしたリスクがある物件では、購入時に不動産業者などから説明があるはずなのですが、業者の力量によっては「説明が行われないケース」もありますので、不安に感じた時には設計士などに相談してから購入の意思を決定するのが無難です。

なお、「宅地造成規制法や開発行為の許可を得て造られた擁壁である否か」については、自治体に資料が残されていますので、一般の方でも調査は可能となります。

また宅地造成及び特定盛土等規制法(旧・宅地造成規制法)や開発行為の許可以外でも、2mを超える高さの擁壁については工作物申請(建築確認)による許可の下で工事が行われている可能性があり、

こうした擁壁であれば一応は自治体の許可が取れている工作物ということになりますので、後々トラブルに発展する可能性は低いでしょう。(2m以下の擁壁でも工作物申請が行われている可能性はあります)

※宅造・開発行為・工作物等の許可を得ていない擁壁を「不適格擁壁」と呼びます。

※公的な許可を得た擁壁でも、亀裂等の損傷が激しい場合には専門家の診断を受けるべきです。

ちなみに、以下の擁壁は原則として倒壊の可能性が高い「不適格擁壁」となりますので、購入希望物件にこれらの擁壁がある場合は要注意となります。

- 空石積造擁壁/お城の石垣のように、自然石と自然石の間に土を詰め込んだ擁壁

- 増し積み擁壁(2段擁壁)/既存擁壁の上に、更に擁壁(別構造の擁壁)を積み増した擁壁

- 張り出し床版付擁壁/擁壁に支柱を立て、張り出し床(人工地盤)によって敷地の拡大を図っている擁壁

- 玉石擁壁/自然石をコンクリートで固めた擁壁

- 大谷石擁壁/非常に崩れやすい大谷石を積み上げた擁壁

- 単なるブロック塀/そもそも擁壁ではなく、単なるブロック塀で土留めを行ったもの

スポンサーリンク

宅造法・擁壁工事まとめ

さて、ここまで宅地造成規制法と擁壁工事について解説を行ってまいりました。

なお『これから購入エリアを決定しよう』とお考えの方におかれましては、本記事をお読みになられて「擁壁が必要な物件は避けたい」とお考えかもしれませんが、高低差がある地域ならではの魅力が存在するのも確かですから、しっかりと知識を身に付け、失敗のないマイホーム選びをしていただければと思います。

また擁壁工事の費用については「現場の状況」や「自治体の許可基準の厳しさ」、「依頼をする施工業者」によっても大きく変わってくるものですから、どんぶり勘定を行わず、物件ごとに見積もりを取り直すなどの慎重さが必要不可欠となるでしょう。

ちなみに、土木工事の専門業者に擁壁工事を依頼するのが「最も経費を安く上げるコツ」となりますが、その後に建物を新築する予定があるならば『多少割高でも擁壁の施工をハウスメーカーに一任してしまう方が安全』かもしれません。(前述した底板の問題等が生じる可能性がありますので)

夢のマイホームを手に入れるために、当ブログの記事をお役立ていただければ幸いです。

ではこれにて、「宅地造成と擁壁について解説いたします!」の知恵袋を閉じさせていただきたいと思います。