当ブログでは、以前に土地の境界に関する記事をお届けいたしましたが、こうした境界線を巡るトラブルの中でも代表格と言えるのが「越境」に関するものとなります。

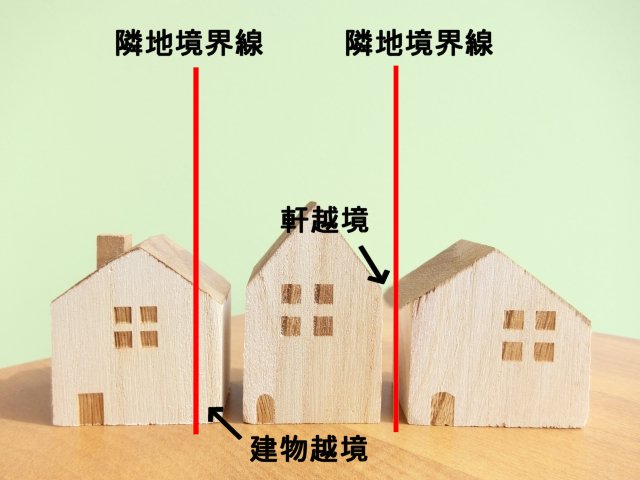

なお越境とは、文字通り「建物などが境界線を飛び出してしまっている状態」を指しますが、こうした問題を一体どうのように解決すれば良いのでしょうか。

※隣地から自分の土地にはみ出しているものを「越境物」、越境を受けている状態を「被越境」と呼びます。

そこで本日は、「不動産・境界越境問題について解説いたします!」と題して、この厄介な越境トラブルの解決方法等をご説明してみたいと思います。

民法における境界越境問題

さて冒頭でもお話した通り、私たちの身の周りには「土地の境界」というものが存在しており、しばしば「境界の越境に関するトラブル」等が発生しているのですから、法律上(民法上)にも『しっかりとした決め事』があっても良さそうなものですよね。

しかしながら、我が国の民法においては越境問題について「これと言ったルールが記されていない」のが現実なのです。

ちなみに、改正前の民法233条においては「境界を越えて伸びて来た木の枝は、隣家に切るように請求することができる」といった定めは一応存在していました。

また「地境を超えてきた木の根に関しては勝手にこちらで切って構わないが、それにより木が枯れるような時には切ってはならない」とも記されているのですが、越境に関する民法の文言はなんと『たったこれだけだった』のです。

そして、2020年の民法大改正では越境に関する民法233条も改正の対象となりましたが、従前の条文に以下の3点が加えられただけでした。

- 隣家に枝の伐採を催告しても受け入れられない場合は、枝を切っても構わない

- 越境する木の所有者が判らない場合は、枝を切っても構わない

- 枝を切らねばならない緊急の理由がある場合は、枝を切っても構わない

なお、このようなお話を聞くと「えっ!?これしか書いて無いってどういうこと?」というお声が聞こえて来そうですが、そもそも民法のベースが出来上がった明治の世の中では『この程度のルールで充分に用が足りていた』のでしょうし、

民法の大改正においては『越境に対する基本的な考え方を示した』というだけでも大きな進歩だったのかもしれません。

また、民法に定められているからといって「飛び出しているブロック塀や屋根の軒などを催告の上で勝手にカットした」となれば、相手の所有物を無断で破壊したことになりますから、揉め事に発展するのは必至ですし、場合によっては損害賠償を請求される可能性だってありますから、越境物に対しては慎重な対応が必要となるのです。

越境物には様々な種類がある

さて、一口に越境物といっても、その種類には実に様々なものが考えられます。

ここまでのお話で登場した「ブロック塀」や「建物の本体」や「軒」などに加えて、地中を走る水道や下水、ガスの配管などがお隣の土地に越境してケース(地中越境)もあるでしょう。

また、空中を通過している電線についても越境物として問題となる(空中越境)ことがありますから、決して油断はできません。

そこで本項では「越境物の種類」と「越境物を発見するコツ」についてお話ししていきましょう。

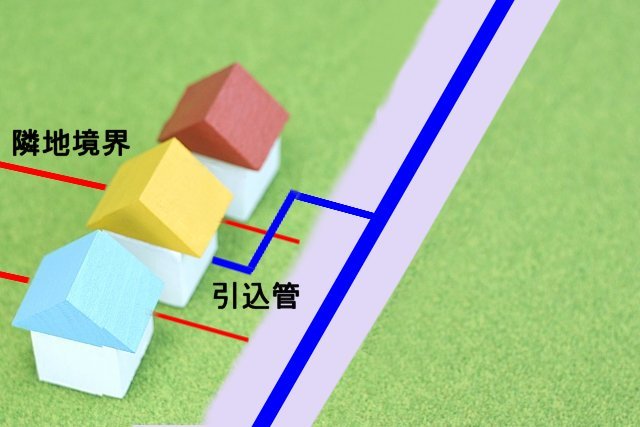

地中越境物

地中越境物の代表的なものは水道や下水、ガス管などの配管です。

また、一見境界内に収まっているように見えるブロック塀や擁壁でも、その基礎や低板が地中で越境しているケースも珍しくありません。

なお、水道管やガス管の越境については自治体やガス会社で図面を閲覧するという方法もありますが、下水管の図面が残されていることは殆どありませんので、 下水については枡の蓋を開けて配管の方向を確認する方法が有効です。

ブロック塀や擁壁については原則として掘ってみるしか確認の方法がありませんが、塀などが境界線ギリギリに建っている場合には地中越境を警戒する必要があるでしょう。(通常は基礎の地中越境を避けるために「逃げ」と呼ばれる2~3cm程度の空間が設けられます)

地上越境物(足元から目線の高さまでの越境物)

建物本体が越境しているケースは滅多にありませんが、庇(ひさし)等がはみ出していることは少なくありませんし、ブロック塀や樹木の枝などが越境してケースは非常に多いと言えます。

目線の高さにある越境物だけに見落とす可能性は低いですが、境界標が示すラインをしっかりと確認しながら越境の有無を確認していくことが重要です。

また、扉や門扉などは普段越境していなくても、開閉時に越境していることもありますので注意が必要でしょう。

空中越境物

空中越境物の代表格は電線や電話線となりますが、屋根の雨樋や軒、そして高い位置にある庭木の枝などにも注意が必要です。

高い位置にあるため、地上から見上げるだけでは越境しているか否かの判定が困難ですので、物干しポールなどを使って上空の境界ラインを明確にすることで越境が発見しやすくなります。

※電線の空中越境については別記事「電線が敷地上空を横切る場合の契約内容を解説!」にて詳細な解説を行っております。

境界越境によって引き起こされるトラブルについて

ここまで境界越境について様々な解説を行ってまいりましたが、本項では「越境を放置した場合にどのような問題が発生するのか」についてお話ししてまいりましょう。

越境している側のリスク

「越境をしている」ということは、他人の土地を無断で占有していることになりますので、当然ながら相手側から越境の解消を求められることになるでしょう。

そして、越境が解消できない場合には損害賠償請求や土地使用料の支払いを求められる可能性がありますし、裁判で強制執行の判決が下れば建物の一部(場合によっては全部)を撤去される可能性もあります。

被越境(越境されている)側のリスク

これに対して被越境(越境されている)側は無断で土地の一部を使用されていることにより、「資産価値の低下」が発生することになります。

そして、土地の売却に当たっては査定価格の下落を招くことになりますし、越境に気付かずに引き渡しを終えてしまえば、買主から契約不適合責任(欠陥のある土地を引き渡した責任)を追求されることになるでしょう。

また、売却等を行わなかったとしても、越境を黙認していると民法162条の取得時効が成立してしまう可能性もあります。

取得時効において、越境している側が善意(越境している土地が自分のものだと信じている場合)であれば10年、

そうでない場合でも、平穏かつ公然と所有の意思をもって20年間土地を占有すれば時効によって土地を取得することができてしまうのです。

*時効の成立を避けるためには訴訟を提起したり、被越境部分についての賃貸借契約の締結、または越境状態を確認する覚書の取り交わし等が必要です。

スポンサーリンク

越境トラブルの解決法

では実際に越境が発生している場合には、具体的にどのような対応をすれば良いのでしょう。

自分の土地が隣家などから越境の被害を受けていることを知れば、「越境している相手に直談判しよう!」となるのが当然であり、確かにこれが最もストレートな解決法には違いありません。

しかしながら、木の枝とは異なりブロック塀や屋根の軒は、専門の技術や道具がないと切断するのは困難ですし、建物の一部となれば補修作業も必須となります。

また、専門の職人に依頼するとなれば、それなりの費用負担が発生することになるのが当然でしょう。

よって、いくら迷惑を被っているとしても、突然隣りのお宅に押し掛け「越境しているから業者に依頼してカットしろ」とは、流石に言い辛いものがありますよね。

なお、このようなケースで非常に便利なのが「越境についての覚書」を取り交わすという方法です。

覚書については別記事「念書と覚書について解説いたします!」にて詳細な解説を行っておりますが、簡単にご説明すれば『覚書とは関係権利者が合意した事項を記載し、各々が署名捺印を行う確認書類』ということになるでしょう。

そして、「越境に関する覚書」に記すべき要点は以下の通りとなります。

越境物の特定と認識の確認

まず最初に行うべきは、対象の越境物(ブロック等)が誰のもの(所有物)であるかの確認と、設置されている場所を正確に特定することです。

私の経験上でも「お宅のブロック塀が越境していますよ」と隣地の方に伝えたら、「あのブロック塀は、あんたの土地のものだよ!」と言い返されてしまったケースも少なくありません。

そして、このようなお話となれば「むしろ越境しているのは自分」ということになりますから、これは全く話が変わって来てしまいますよね。

また時には、「越境物がどちらの土地のものか判らない場合」もあるでしょうから、そんな時は覚書を交わす前に、改めて誰の所有物であるかをしっかり取り決める必要がある訳です。

こうした交渉の末「誰のブロックがどれだけ越境しているか」を互いに確認し、その旨を覚書に明記しておけば確認作業は終了となります。(覚書に図面などを添付しておくと更に便利でしょう)

何時、誰の負担で越境を解消するか

ある日突然に、「ブロックや屋根をカットしろ」と言われても、人はなかなか『うん』と頷けないものですが、これが『家の建替えなどのタイミングで、屋根の越境解消やブロック塀のカットを約束する』というのであれば、意外にすんなりと受け入れられるものですよね。

そして、こうした「越境解消のタイミング」や「負担の割合」を明記しておくのが越境の覚書作成のもう一つのポイントとなります。

具体的な書き方としては、「A所有の建物取り壊し時に、越境物をAの負担にて撤去するものとする」という形になるでしょう。

なお、「撤去されるまでの間、Aは無償で越境部分を使用できるものとする」との文言を加えておく場合もあります。

*これとは反対に、あまりに越境範囲が広い場合には年間の使用料などを定めるケースもあるでしょう。

相続・売買等で所有者が変わっても覚書の内容を引き継ぐ

そして最後に記すべき内容となるのが「相続発生時や売却が行われた場合にも、次の所有者にこの覚書の内容を継承させる」という文言になります。

越境解消のタイミングを「建替え時」などに定めた場合には、その実現が遥か未来のお話となることもあり得ますから、覚書の取り交わしに際しては必ずこうした文言を加えておくべきでしょう。

話し合いではトラブルが解決できない場合

前項では「越境トラブルの解決法」についてご説明をしてまいりましたが、こうした手段を駆使しても問題が解決できないケースもあるでしょう。

そして、ここまでやっても「着地点が見えない」という場合には、『そもそも境界線の位置について争いがある』というパターンも多いはずです。

境界線については、原則としてお隣同士が合意することで取り決めが可能(所有権界を定めることが可能)となりますが、境界線自体に争いがあり、話し合いによる解決が見込めない場合には「筆界確定訴訟という訴訟を起こす」というのが定石となります。

しかしながら、訴訟となれば裁判費用や弁護料などの負担が発生することになりますし、場合によっては非常に長い時間を要することにもなるでしょう。

そこで近年、脚光を浴びているのが「境界特定制度」や「境界問題相談センターの調停」などを利用するという方法となりますが、紛争が本格的なものとなっている場合には対応しきれないケースもあるのが現実です。

なお、本格的な境界トラブルの解決方法につきましては、別記事「境界問題の解決法について解説いたします!」にて詳細な解説を行っておりますので、ご興味がある方は是非ともご一読いただければと思います。

スポンサーリンク

境界越境まとめ

さてここまで、覚書の作成方法などを中心に、越境トラブルについての解説を行ってまいりました。

読者の方の中には、越境問題で頭を悩ませておられる人も多いかと思いますが、「越境トラブルの解決法」の項にてご紹介した3つのポイントを押さえた覚書を作成していただくことで、問題解決の糸口を見出していただければ望外の喜びです。

なお、「越境物の特定と認識の確認」の作業に当たっては、相手側と話し合う中でブロック塀などについて「どちらか一方の所有物と取り決めるのが難しい」という場合もあるでしょう。

そして、このようなケースでは『ブロック塀を共有物として扱おう』という結論に達することも珍しくありません。(そもそも、最初から共有物という認識の場合もあるとは思いますが)

もちろん、ブロック塀を共有物として扱うことも不可能ではありませんが、実は共有物の管理はなかなかに面倒なものとなります。

例えば、「ブロック塀が老朽化し、建て直しが必要な場合には誰がいくら費用を負担するのか」「ブロック塀が倒壊して、怪我人が出た場合には誰が責任を負うのか」「どちらか一方の都合で取り壊しができるのか」など、取り決めるべき内容は非常に多岐に及ぶことになるでしょう。

このような複雑な内容を覚書にまとめるのは非常に骨の折れる作業となりますし、むしろ覚書を交わしたが故に余計なトラブルを招き寄せる可能性もありますので、管理人個人としては『ブロック塀などを共有物として扱うのは、避けるのが得策である』というのが結論となります。

不動産は子供たちや孫たちにまで引き継がれていく資産となりますから、未来に心配ごとを残さないためにも、境界越境問題はスッキリ解決したいものです。

ではこれにて、不動産の境界越境問題の知恵袋を閉じさせていただきたいと思います!