土地には「境界」というものが定められています。

そして境界とは、文字通り「土地の境」を表すものであり、境界ラインを明示するために『境界標』という石杭や鉄鋲が設置されており、その先端には「↓」や「+」「-」といった記号が刻まれているのですが、

実はこの境界なる代物、資産を維持していく上で非常に重要なものとなりますし、時にはとんでもないトラブルの火種となることさえあるのです。

そこで本日は、「不動産の土地境界線とは何か?」というテーマにてお話をさせていただきたいと思います。

境界には「筆界」と「所有権界」の2種類がある

冒頭にて、境界とは「土地と土地の境目である」とのご説明をいたしましたが、ここでは更に詳しく境界の概念について解説しておきましょう。

実は一口に境界と言っても、厳密には「筆界」と「所有権界」という二つの種類が存在しています。

筆界(公法上の境界)

境界の一つ目の種類に挙げられるのが「筆界」であり、別名『公法上の境界』とも呼ばれるものです。

我が国には法務省が管轄する「法務局」という行政機関があり、ここで登記という手続きを行うと『国が権利等に対して証明を与え、第三者に対して法的な対抗力を備えることができる』ようになります。

そして、法務局には土地の境界を表す地積測量図等の資料(地積測量図を備えるためには登記が必要となります)が存在しており、そこに示されているのが「国が土地の境であると認めるライン(公法上の境界)」となるのです。

よって、この筆界は我が国の法整備がなされた明治時代以降、脈々と受け継がれてきた膨大な資料の蓄積を根拠に定められたものとなりますので、「お隣同士の話し合い」など民間人同士の取り決めなどによって変更される性質のものではありません。

※境界標は「筆界(公法上の境界)」に基づいた場所にしか設置できないルールとなっています。

※筆界においては境界線は昔から決まっているという考え方になりますので「設置する」ものではなく、あくまでも『復元』という表現になるそうです。

所有権界(私法上の境界)

先程ご紹介した筆界(公法上の境界)と対になるのが、「所有権界(私法上の境界)」と呼ばれるものです。

こちらは文字通り、隣接する土地の所有者同士が決める境界線のことであり、当事者同士の合意があれば何時でも境界線を変更することが可能となります。

また、所有権界という名称からもわかる通り、土地を利用する権利もこちらの「私法上の境界」によって定めらることになります。

このように「筆界」と「所有権界」では考え方に大きな違いが存在しています。

そして、「筆界」と「所有権界」がピッタリと一致していれば、『境界標が示す境界(筆界)』と『土地を利用する権利の境界(所有権界)』も同一となり、何も問題は生じないのですが、

「筆界と所有権界の認識にズレが生じている場合」には、『境界標が示すラインを無視して、建物が建築される』などのトラブルが生じる可能性が出てくるという訳なのです。

測量と境界確認について

境界に二つの種類があることがご理解いただけたところで、続いては測量と境界確認について解説を行っていきたいと思います。

測量士と土地家屋調査士の違いについて

土地の境界線を定めるとなれば、まずは土地の寸法や面積を正確に算出するための「測量」が必要となります。

なお、「測量」というワードを聞くと『測量士』という資格が頭に浮かぶことと思いますが、『土地家屋調査士』という有資格者も測量には欠かせない存在です。

実はこの『測量士』と『土地家屋調査士』という資格、一見似たような業務を担当するように思えますが、実際には「似て非なる資格」となります。

まず測量士ですが、こちらは国土交通省国土地理院が管轄する国家資格であり、簡単に申せば「測量業務のプロフェッショナル」ということになるでしょう。

これに対して土地家屋調査士は法務省が監督官庁を務める国家資格であり、土地や建物の測量を行った上で不動産表示登記を行うことができる有資格者ということになります。

つまり、測量士は測量のプロではありますが、測量した土地の分筆(土地の分割)や合筆(土地の統合)等の登記や、測量結果を地積測量図として法務局に収めるといった行為は一切行うことができない資格となっているのです。

なお実務においては、測量士が測量を行い、登記は土地家屋調査士に代行してもらうというケースもありますが、測量技術においては土地家屋調査士も高いレベルを有していますので、登記を伴う作業に関しては最初から土地家屋調査士に依頼を行う方がスムーズであるかと思います。

スポンサーリンク

測量の種類について

こうして測量を行う土地家屋調査士が決まれば、後は測量作業に取り掛かるだけとなりますが、実は測量には「現況測量」と「確定測量」の2種類があります。

現況測量とは、文字通り「現況」を知るための測量となりますので、土地の寸法や面積を正確に計測するだけの作業です。

これに対して確定測量は土地の測量を行った上で、隣接する全ての土地所有者から、「土地の境界線がこのラインである」という旨の確認書を取得することになります。

この作業によって、土地の正確な寸法と面積、そして隣接する土地所有者との間に境界線を巡る争いがないことが確認されることになるのです。

ちなみに確定測量の対象となる土地が、公道や河川などの国や自治体が所有する土地に接している場合には、その相手方とも境界の確認(官民境界の確認)を行うことになります。

官民境界とは「官有地と民有地の境界」という意味になりますが、道路などの官有地は多くの民有地と接しているため、地域によっては境界の確定作業が全く進んでいないケースも少なくありません。

※時間的な問題で官民境界確定が進んでいないケースと、境界確定を拒む住人の存在によって作業が進められない場合(不調の場合)の2つのパターンがあります。

よって、民有地同士の境界(民民境界)であればお互いの同意があれば境界の確定が可能となりますが、官民境界の場合には「周囲の境界確定が進んでいない影響で、対象の土地の境界確定ができない」という状況も珍しくないのです。

※こうした事情から、不動産売買の実務においては道路の官民境界が確定していない物件も数多く流通しています。

なお、官民全ての隣接地と境界の確定が完了すれば、

- 分筆登記・・・土地を分割する登記

- 地積更正登記・・・登記上の土地面積と実測面積の差を更正する登記

以上の登記を行うことができるようになる上、法務局には確定された境界線を示す公的文書である「地積測量図」が収められることになるのです。

※合筆登記(土地同士と統合する登記)については境界が未確定でも登記を行うことができます。

地積測量図と境界紛争について

前項で解説したように、分筆等の登記が完了すると法務局には対象の土地の地積測量図が収められることになり、この公的文書は将来に渡って保管されることになりますので、土地の境界争いなどが生じた場合には「非常に有力な証拠」としてその威力を発揮します。

但し、ひと昔前までは境界に対する意識は非常に低く、所有者が異なる土地の境であるにも係らず、境界標が設置されていなかったり、建築工事などで境界標が破壊されたのに、そのまま放置されているというケースも数多く存在していました。

では、「最初から境界標が存在していない」、もしくは「工事などで境界標が失われてしまった」という土地については、どのように対処すればよいのでしょうか。

先程もお話した通り、筆界(公法上の境界)を管轄する法務局には過去の膨大な土地の測量データ(地積測量図等)が保存されています。

よって、たとえ境界標が失われていてもこうしたデータを基に土地家屋調査士が再調査を行い、隣接地権者の合意さえ得られれば、比較的簡単に境界標の復元や設置は可能です。

一方、隣地の地権者がこれに同意してくれず、揉め事となってしまった場合には、訴訟(筆界確定訴訟)という手段を用いて解決を図ることになります。

但し、訴訟を行うとあまりにも時間が掛かり過ぎてしまう上、弁護料等を含めた裁判費用も負担しなければならないなど、難点も少なくありませんでした。

そこで近年創設されたのが、「筆界特定制度」というものになります。

この制度では法務局が中心となり、過去の公的な資料などを基に調停を行い、境界線の判定を行ってくれますので、これまで裁判で争うしかなかった境界紛争の新たな解決手段として注目を集めているのです。

※この制度を利用すれば、法務局が認定する「筆界(公法上の境界)」を決定することはできるものの、土地をどこまで利用できるかという「所有権界(私法上の境界)」までは、その効力は及びません。

また、土地家屋調査士会が運営する「境界問題相談センター」でも、境界紛争を解決するための制度(調停制度)を設けていますが、筆界特定制度と同様に法的な拘束力は有していないため、これらの手段を講じても解決できない問題は「結局、訴訟を起こすしかない」というのが実情なのです。

※境界トラブルについては別記事「境界問題の解決法について解説いたします!」にて詳細な解説を行っております。

境界標について

境界標の復元というお話が出ましたので、ここで改めて境界標についての知識を整理しておきましょう。

そもそも境界標とは境界を示す「目印」であり、原則として境界線が折れ曲がる地点に設置されます。

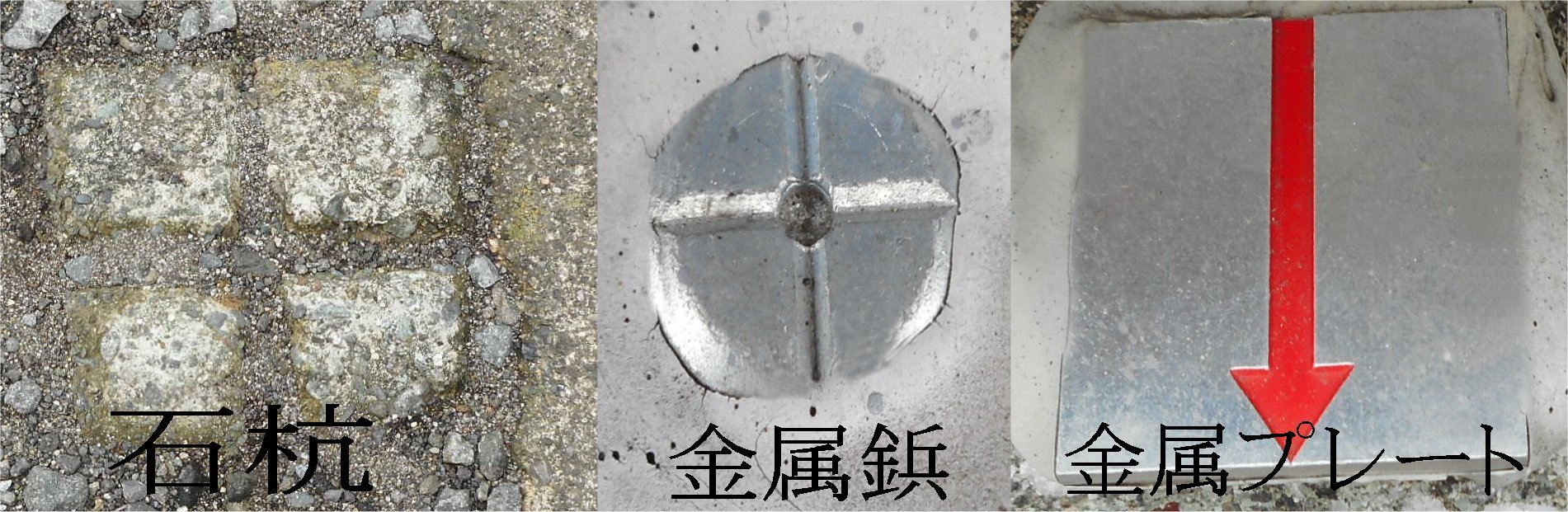

なお、境界標の頭には

- +(十字)・・・二本の線が交わる中心が境界ライン

- T(T字)・・・二本の線が交わる中心が境界ライン

- →(矢印)・・・矢印が指し示す方向の境界標の縁(へり)が境界ライン

- ・(丸印)・・・の中心が境界ライン

- -(マイナス)・・・境界を表すものではなく、境界の方向(方向杭)を示します

以上のような表示がなされており、これよって境界線が示されています。

また、境界標は本来なくなってはいけない重要な標識となりますから、「不動性」「永続性」「視認性」「特定性」「証拠性」「管理性」という5つの特性を兼ね備えていなければならないとされているため、

- コンクリート杭

- 御影石杭

- プラスチック杭

- 金属標

以上のような、強固な部材で作られた境界標が用いられることになります。

但し、大昔に測量を行った土地では、「ブロック塀に刃物で傷を付けた跡(刻み)」などで境界を示しているケースもありますのでご注意ください。

スポンサーリンク

土地境界線と不動産取引

さてここまで、土地の境界線というテーマでお話をしてまいりましたが、最後に不動産取引と境界の係わりについて解説をさせていただきたいと思います。

これまでご説明してきた通り、土地の境界線は土地所有者の権利を守るために非常に重要なものとなりますから、不動産売買においても決して無視できる事項ではありません。

よって、近年の不動産売買においては売買を行う前に「確定測量(境界線がどこであるかを決定する測量)」を済ませるのが通常です。

※確定測量では、土地家屋調査士等が行った測量結果を基に、隣接地の所有者と筆界確認書(「測量結果の境界ラインで間違いがない旨」を確認した書面)を交わすことになりますが、分筆登記等を伴わない場合には法務局に地積測量図が備えられることはありません。

また、時にはこの筆界確定測量で境界トラブルが発生し、隣接地の方が筆界確認書に印鑑を押してくれない場合もありますが、こうした物件は後にトラブルを生じさせる可能性が高いですから、購入に際しては充分な注意が必要となります。

一方、官民境界についても行政と境界線の確認(道路区域線図などの取得による)をしてからの売買が通常となりますが、時として『官民境界が確定できていない物件』も目にすることがあります。

本記事の「測量の種類について」の項でもお話しした通り、官民境界が定まっていない物件は「自分以外の同じ道路に面する土地所有者が自治体と揉めているために、境界が定まらない」という場合も少なくありません。

そしてこのケースでは、「既に発生している揉め事が解決しない限り、半永久的に自分の官民境界を確定できない状態」となってしまい、分筆登記や合筆登記ができない物件となっている場合もありますが、

こうした物件は意外に数多く存在している上、分筆登記等が不能でも物件購入の目的が果たせるのであれば問題なく取引されているのが実情となります。(将来に渡って分筆や合筆をする必要性がない土地など)

もちろん、資産価値という意味では確定測量が完了している物件の方が望ましいとは思われますが、官民境界が定まっていないリスクを十分に承知の上であれば、購入に踏み切るのも決して誤った選択ではないでしょう。

ではこれにて、「土地の境界線について解説いたします!」の記事を締め括らせていただきたいと思います。