私たちの生活において「無くてはならないもの」となっているのが、水道や下水などのインフラ設備となります。

そして、不動産取引に際してはこのインフラ設備についての説明が必須であり、前回の記事においては「水道の埋設管調査」について解説いたしましたが、忘れてはならないのが『下水道に関する調査』です。

そこで本日は「下水道の埋設管調査について解説いたします!」と題して、現地調査や役所調査における注意点やポイントについてお話ししたいと思います。

下水道の埋設管調査とは

冒頭でもお話しした通り、下水は私たちの生活に無くてはならない重要な生活設備となります。

そして、一口に下水と言っても

- 雑排水/お風呂や台所から排出される排水

- 汚水/トイレからの排水

- 雨水(うすい)/雨により生じる排水

と様々な種類があり、その処理の方法も様々なパターンが存在するのです。

例えば、汚水の排水方法については「公共下水」の他に、「浄化槽」や「汲取り式」がありますし、雑排水や雨水については「浸透式」、「側溝に流す」などの方式もあります。

よって、重要事項の説明においては、

「汚水・雑排水・雨水について如何なる処理の仕方をしている物件であるのか」を明示

する必要があるのです。

更に、公共下水を利用している場合には

道路上を流れる本管の位置や管径、取付管(引込管)の位置と管径を説明

する必要があり、ここで必要となって来るのが『下水道の埋設管調査』となります。

ちなみに、全ての下水処理を公共下水にて行っている場合でも、

- 合流式/雑排水・汚水・雨水を同じ配管で処理する

- 分流式/雨水のみを専用配管で処理する

という2つのパターンがありますので、この点についても説明に際しては注意が必要です。

さて、ここまでの解説にて「下水道の埋設管調査の意義と概要」についてはご理解いただけたことと思いますので、次項ではより具体的な調査の方法について解説してまいりたいと思います。

下水の役所(行政)調査のポイント

下水道の埋設管調査において、まず行うべきとなるのが下水道局などの役所にて行う「役所(行政)調査」となります。

そして、この調査においては行政機関に備えられた

下水道台帳などを閲覧して、配管の「位置」や「管径」などを調べる

ことになるでしょう。

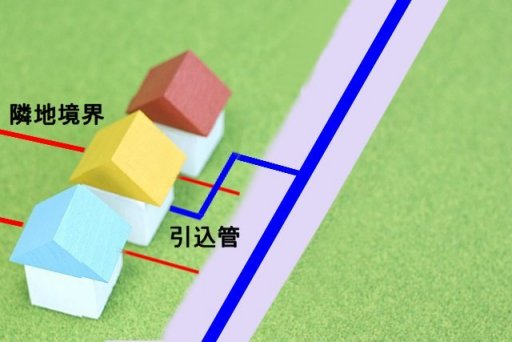

なお、水道の埋設管調査の記事でもお話しした通り、水道や下水などのインフラ設備においては

- 本管/道路内を通過する配管

- 引込管(下水道の場合は「取付管」とも言う)/本管と各家庭を繋ぐ配管

の2種類がありますので、役所調査においてはこの双方について調べる必要があります。

ちなみに本管については、その維持管理を行政が行っている公設本管(主に公道内を通過している)と、民間がその管理を行っている私設本管の2種類がありますので、まずは「調査対象物件がどちらの本管を使用しているか」を確認しましょう。

また、公設本管の場合にはたとえ漏水などが発生しても、この本管を利用する物件購入者に負担が生じることはありません(行政が修繕を行う)が、私設本管の場合には民間人が自らの負担で工事を行わなければなりませんので、この点は買主にしっかりと説明しておく必要があります。

ちなみに、引込管についても

- 公設本管から分岐した引込管/行政が管理を行う

- 私設本管から分岐した引込管/民間が管理を行う

以上のような管理区分となっているケースが多いでしょう。

※水道については、公道の公設本管から分岐した引込管は「民間の所有物」となり、維持管理も民間人が行うのが原則となりますので、この水道と下水の引込管の扱いの違いについては注意が必要です。

そして下水道には、配管の詰まりなどを点検するための「枡(ます)」という設備が設置されており、排水を道路へと流す最終地点に設置された枡を『最終枡』と呼びます。

引込管はこの最終枡を経由して道路に流れて行くことになりますので、公設本管を利用している物件においては「道路から最終枡に接続するまでの引込管」の管理は行政が行い、『最終枡とその先の民地を走る配管』は土地所有者がメンテナンスを行うことになるのです。

※地域によっては、最終枡に加えて民地内に行政が設置する「公設枡」が存在している場合があり、このパターンでは『公設枡までが行政の管理する範囲』となります。

さて、ここまでの解説をお読みいただければ、重要事項の説明において取り扱う「下水管の管理責任(誰が配管の管理を行うか)」についてはおおよそご理解いただけたはずですので、後は本管と引込管の位置や管径を調べるのみです。

ただ、ここで一つ注意が必要となるのが、

引込管については管径や敷設位置について「詳細な資料を備えている地方自治体が殆どない」という点

となります。(本管については下水道局等で配管図の取得が可能)

よって、重要事項説明書においては引込管の管径について「不明」と記載する場合が殆どとなりますが、配管の経路については『境界線を越境して隣地を通過しているケース』などもありますので、現地調査において可能な限りの情報収集を行う必要があるのです。

★当ブログ管理人執筆の電子書籍(kindle)のご紹介!是非ご一読ください!★

|  |  |  |

下水の現地調査におけるポイント

では早速、下水道の埋設管の現地調査のポイントについて解説してまいりましょう。

前項でもお話しした通り、引込管については配管図が入手できないケースが殆どとなりますので現地においてその経路を明らかにしなければなりません。

そして情報収集の手掛かりとなるのが、先程ご紹介した最終枡(敷地内に設置された最後の枡)となります。

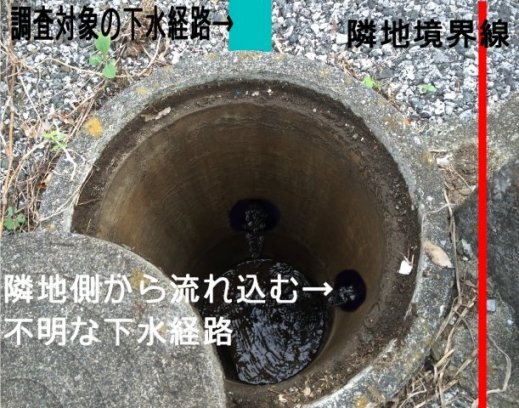

下水枡は、言わば「下水管の点検口」とも呼べるものとなりますから、まずは蓋を開けて内部を確認しましょう。(最終枡以外の枡がある場合には、こちらも併せて確認します)

枡の内部を覗き込むと、枡に接続する配管の本数や流れ込む方向を知ることができますので、

ここで「あらぬ方向(お隣の土地など)から接続された配管」を見付けた場合は、徹底的な調査が必要

となります。

そして、こうしたケースにおいては「疑わしい配管」を利用していると思われるお宅に声を掛けて、絵の具を溶かした色水などを排水口から流させてもらい、調査対象の枡を利用しているか否かの確認をしなければなりません。

また、念のために『調査対象である物件』の排水口からも水を流して、「間違いなく対象の枡を利用して排水を行っている」ことを確かめておくべきです。

なお、可能であれば物件に隣接する他のお宅の下水枡の蓋も開けさせていただき、「対象物件からの下水管が接続されていないか」についてもチェックしておきましょう。

こうした調査を行うことで、

埋設管越境(他人の土地を調査対象物件の下水配管が通過している、あるいは調査対象地を他人の配管が通過しているといった状況)を察知することができる

はずです。

また、ここで下水配管の越境が明らかになった場合には、配管の経路変更工事を行って越境を解消するのが最善の方法ですが、これが実現できない場合には相手方と覚書(建物の再建築を行う際には、配管越境を解消する旨などを取り決めた文書)を取り交わし、重要事項説明においてその事実を買主に告知する必要があります。

更に現地調査においては

- 下水管の経路や枡の周辺に地盤の沈下や土の軟らかい個所がないかの確認

- 枡の内部の状況チェック

も重要な作業となります。

ちなみに、地盤沈下や地盤の軟弱がある場合には「地下の下水配管が損傷・脱落して、汚水等が地底の土を押し流している状態」となっている可能性があります。

※下水配管が原因の地盤沈下の詳細につきましては、過去記事「下水が原因の地盤沈下について解説いたします!」をご参照ください。

※コンクリート土間が打たれている物件では沈下等が発見し辛いので、土間を叩いて音の違いなどにも注意を払う必要があるでしょう。

一方、枡内部の状況チェックで水の流れが滞っているようなら、配管の勾配不足(下水管の傾斜角度が不足して、汚水等がスムーズに流れない状態)や配管の詰まりが疑われますし、枡の内部に亀裂があれば、将来的に下水が原因の地盤沈下を引き起こす可能性がありますので、こちらも重要なチェックポイントとなります。

スポンサーリンク

下水道の埋設管調査について解説!まとめ

さてここまで、「下水道の埋設管調査」というテーマにて解説を行ってまいりました。

水道管の調査においては、水道局等で行う行政調査が中心であるのに対して、下水道については現地調査が如何に重要であるかをご理解いただけたことと思います。

また、不動産売買の実務を行う上で「トラブルに発展することが非常に多い」のが下水道の埋設管となりますから、調査を行っていて『少しでも気になる点』があった場合には、納得がいくまでトコトン調べ尽くすのが揉め事を回避する唯一の手段となるかと思います。

ではこれにて、「下水道の埋設管調査について解説いたします!」の知恵袋を閉じさせていただきたいと思います。